Les plus petits organismes marins jouent un rôle majeur dans la régulation du carbone et du climat de la Terre, mais sont encore largement ignorés dans les modèles climatiques.

Une nouvelle revue internationale publiée dans Science souligne l’importance de coccolithophores, foraminifères et ptéropodes dans le cycle du carbone océanique. Parmi les co-auteurs figurent Sonia Chaabane et Thibault De Garidel, chercheurs au CEREGE, qui ont contribué à éclairer la diversité et la vulnérabilité de ces planctons face aux changements environnementaux.

De minuscules organismes marins oubliés des modèles climatiques pourraient détenir la clé du futur du carbone terrestre

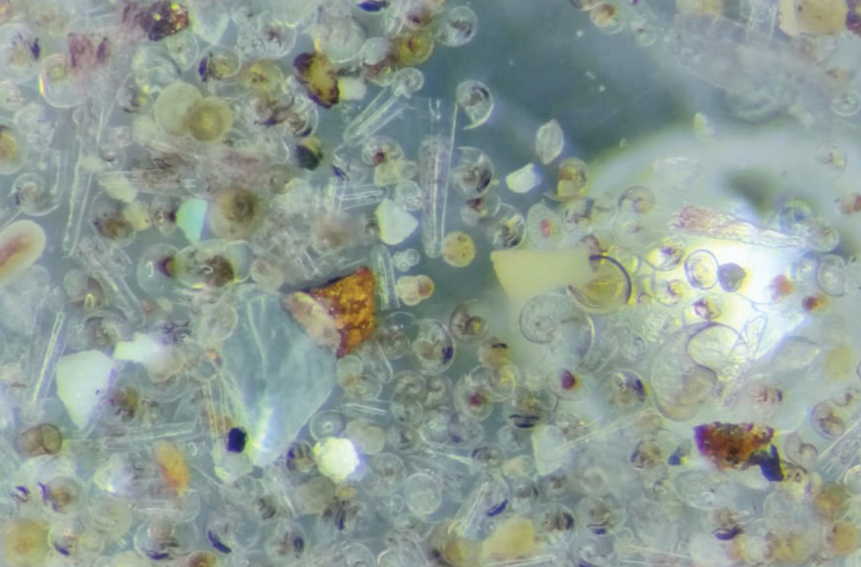

Les plus petits ingénieurs de l’océan, les planctons calcifiants, régulent discrètement le thermostat de la Terre en capturant et en recyclant le carbone. Cependant, une nouvelle revue publiée cette semaine dans Science par une équipe internationale dirigée par l’Institut des Sciences et Technologies de l’Environnement de l’Université Autonome de Barcelone (ICTA-UAB,

Espagne) révèle que ces organismes — les coccolithophores, les foraminifères et les ptéropodes — sont largement simplifiés dans les modèles climatiques utilisés pour prédire l’avenir de notre planète.

En omettant ces planctons, les modèles actuels pourraient sous-estimer des processus clés du cycle global du carbone et de la capacité des océans à réagir au changement climatique. Les planctons calcifiants construisent de minuscules coquilles en carbonate de calcium (CaCO₃), un élément essentiel du cycle du carbone océanique. Ces organismes influencent la chimie de l’eau de mer et facilitent le transfert du carbone de l’atmosphère vers les profondeurs de l’océan. Cette « pompe à carbone » aide à réguler le climat terrestre et influence tout, de la chimie des océans jusqu’aux archives fossiles.

« Les coquilles de plancton sont minuscules, mais ensemble, elles façonnent la chimie de nos océans et le climat de notre planète », explique Patrizia Ziveri, professeure de recherche à l’ICREA et à l’ICTA-UAB, et autrice principale de l’étude. « En les excluant des modèles climatiques, nous risquons de négliger des processus fondamentaux qui déterminent comment le système terrestre réagit au changement climatique. »

Mais comme le montrent les auteurs, une grande partie de ce carbonate de calcium n’atteint jamais le fond marin. Au contraire, une fraction importante se dissout dans les couches supérieures de l’océan — un processus connu sous le nom de « dissolution superficielle ».

Alimentée par des interactions biologiques telles que la prédation, l’agrégation de particules et la respiration microbienne, cette dissolution superficielle modifie profondément la chimie océanique, mais reste largement absente des principaux modèles du système Terre (par ex. CMIP6) qui servent aux évaluations climatiques mondiales.

« Nous commençons seulement à comprendre à quel point les planctons calcifiants sont diversifiés et combien leurs réactions aux changements environnementaux peuvent différer », explique Sonia Chaabane, chercheuse à l’IRD au CEREGE (France) et coautrice de l’étude. « En reliant leur biologie aux dynamiques globales du carbone, nous pouvons affiner notre compréhension de la façon dont l’océan amortit le changement climatique — et de la fragilité de cet équilibre. »

L’étude met en lumière les caractéristiques uniques des différents groupes de planctons calcifiants, qui déterminent leur répartition géographique, leur rôle écologique et leurs vulnérabilités. Les coccolithophores, principaux producteurs de CaCO₃, sont particulièrement sensibles à l’acidification, car ils ne possèdent pas de pompes spécialisées pour évacuer l’acidité de leurs cellules. Les foraminifères et les ptéropodes, eux, en disposent, mais font face à d’autres pressions, telles que la perte d’oxygène ou le réchauffement des eaux. Ensemble, ces groupes déterminent le devenir du carbone dans l’océan. Ignorer leur diversité revient à simplifier à l’excès la manière dont l’océan réagit aux contraintes climatiques.

L’article appelle à des efforts urgents pour mieux quantifier la production, la dissolution et l’exportation de carbonate de calcium propres à chaque groupe, et pour intégrer ces dynamiques dans les modèles climatiques. Cela permettrait d’obtenir des projections plus précises des rétroactions océan–atmosphère, du stockage du carbone et même de la lecture des sédiments utilisés pour reconstruire les climats passés.

« Si nous ignorons les plus petits organismes de l’océan, nous risquons de passer à côté de dynamiques climatiques essentielles », déclare la Dre Ziveri. « Intégrer les planctons calcifiants dans les modèles climatiques pourrait offrir des prédictions plus fines et une compréhension plus profonde des impacts sur les écosystèmes et les sociétés. »

Les chercheurs concluent que combler ces lacunes de connaissance est essentiel pour développer une nouvelle génération de modèles climatiques capables de mieux saisir la complexité biologique des océans.

Contact pour interview

Sonia Chaabane, Chercheuse IRD – CEREGE

Contact Presse

Ambre Creux-Martelli, Chargée de communication – CEREGE