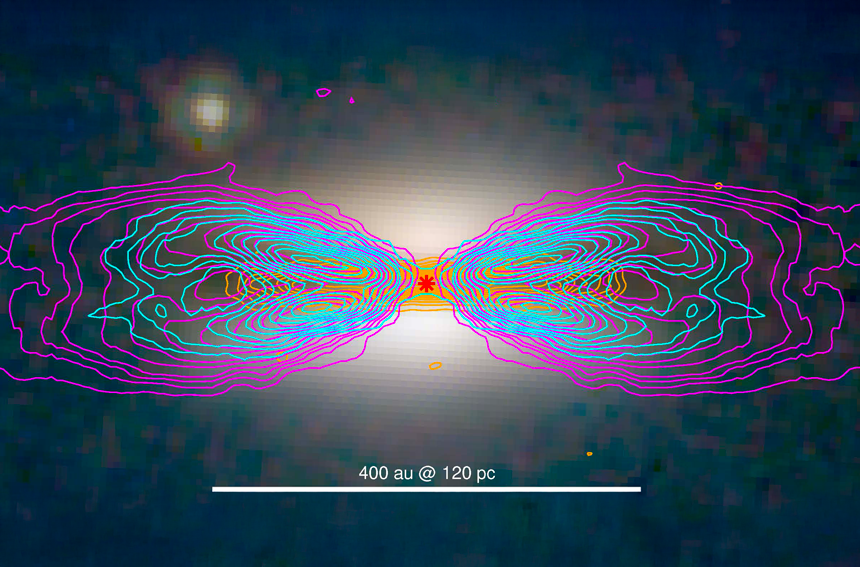

Observer la distribution verticale des molécules dans les disques protoplanétaires reste un défi majeur pour comprendre la formation des planètes. Une équipe de recherche CNRS Terre & Univers (voir encadré) a relevé ce défi en exploitant l’orientation exceptionnelle du disque de la “Flying Saucer” (soucoupe volante), vu parfaitement par la tranche. Cette configuration rare a permis de réaliser la première cartographie détaillée de l’altitude des molécules dans un disque susceptible de former un système planétaire.

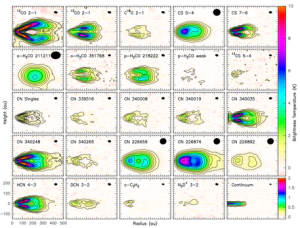

Situé dans la constellation d’Ophiuchus à 120 parsecs de nous, ce disque offre une coupe naturelle permettant de sonder sa structure interne avec une précision inégalée. Grâce à l’interféromètre Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), l’équipe a cartographié plus d’une dizaine de molécules essentielles à la vie, formées à partir d’hydrogène, de carbone, d’azote et d’oxygène. Ces observations ont permis de mesurer, pour chaque molécule, son altitude exacte au-dessus du plan médian du disque et sa répartition radiale. Les chercheuses et chercheurs ont ainsi pu suivre les conditions de température et de densité du gaz à différentes hauteurs, révélant une organisation verticale jusque-là impossible à observer directement dans les autres disques.

Les résultats dévoilent une architecture complexe. À 100 unités astronomiques de l’étoile centrale (soit 100 fois la distance Terre-Soleil), la plupart des molécules cohabitent dans une même couche gazeuse, à une température d’environ 20 kelvins. Le plan du disque est plus froid (9-10Kelvin) et à cette température, la plupart des molécules plus lourdes que H2 condensent sur les grains en formant des manteaux de glaces. Ces observations permettent de tracer en détail cette zone sur le plan où les molécules ont disparu du gaz (e.g. 12CO, CS, CN …) et où des embryons planétaires peuvent se former.

Autre découverte majeure : les molécules deutérées (formes enrichies en deutérium) comme le DCN et le N₂D⁺ se trouvent préférentiellement près du plan médian, exactement comme le prédisaient les modèles théoriques. À l’inverse, certaines molécules ont été détectées bien au-delà du disque de poussières observé avec Alma, probablement parce que les propriétés des poussières changent et laissent mieux pénétrer le rayonnement stellaire.

Ces observations constituent une avancée majeure pour comprendre la composition physico-chimique des futurs systèmes planétaires et affiner les modèles de formation des planètes autour d’étoiles similaires au jeune Soleil.

Nicolas Grosso, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille