Le 14 novembre 2025, le CNRS a restitué une expertise scientifique collective sur l’usage responsable des terres rares. L’enjeu : éclairer, par un état des lieux des connaissances scientifiques, les leviers pour réduire la dépendance française à ces métaux critiques omniprésents dans notre quotidien.

Ils peuplent aussi bien les éoliennes, les voitures électriques que les écrans d’ordinateur et de smartphone. Ces métaux discrets mais essentiels aux outils technologiques actuels, ce sont les terres rares. Au nombre de dix-sept, elles sont réputées pour leurs propriétés chimiques, optiques, magnétiques et catalytiques uniques… et font à ce titre l’objet d’une véritable ruée minière à l’échelle mondiale. Depuis 2015, la production mondiale en terres rares a enregistré une croissance annuelle moyenne de 13 % ; celle-ci est encore plus soutenue pour les terres rares utilisées par les technologies de décarbonation, comme le néodyme, qui a vu sa demande doubler en dix ans.

Or, les terres rares posent un éminent problème de souveraineté nationale : la France ne dispose d’aucun gisement exploitable à court terme sur son territoire. Le problème vaut également pour l’Europe, qui, malgré quelques gisements en Suède et au Groenland, dépend principalement d’importations étrangères… et principalement de Chine. Ce dernier pays s’est imposé comme l’épicentre de la chaîne de valeur mondiale, de l’extraction à la production manufacturière. Si la Chine ne possède que 35 % des ressources1 et 44 % des réserves2 estimées en terres rares, elle a depuis les années 2000 fortement augmenté son potentiel industriel pour représenter aujourd’hui jusqu’à 70 % de l’extraction mondiale de minerais et 85 à 95 % du raffinage et de la transformation.

Dans ces conditions, la Mission pour l’expertise scientifique du CNRS a lancé une expertise scientifique collective sur l’utilisation responsable des terres rares. Pour ce faire, un collectif de 17 chercheurs et chercheuses et l’aide plus ponctuelle de 13 autres a étudié un corpus de plus de 4 000 publications scientifiques. Avec un objectif : apporter à la puissance publique un éclairage sur les leviers existants pour réduire la dépendance française à ces métaux aujourd’hui omniprésents dans notre quotidien et essentiels à l’industrie dans bien des secteurs.

Une question de souveraineté

Pour échapper au monopole chinois, les puissances publiques européennes incitent d’une part à la diversification des sources d’approvisionnement et, d’autre part, à la relocalisation des mines sur le Vieux Continent. C’est tout l’enjeu du Règlement sur les matières premières critiques, adopté par le Parlement européen en 2024, et du plan RESourceEU annoncé par la présidente de la Commission européenne fin octobre 2025. En plus de ce texte européen, la France s’est dotée d’une délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques et d’un observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. L’enjeu lie éminemment souveraineté politique et indépendance économique, comme le résume Clément Levard, l’un des trois copilotes de l’expertise et directeur de recherche au CNRS au sein du Centre de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement3 : « À travers cette expertise, il s’agit d’étudier tous les leviers qui permettent de réduire notre dépendance aux approvisionnements extérieurs ».

Quelques innovations technologiques ont déjà permis de diminuer la consommation de terres rares, à l’image de l’optimisation des moteurs de véhicules électriques pour en réduire la quantité d’aimants permanents, composés principalement de néodyme. Mais cette substitution n’a parfois fait que « déplacer la dépendance vers d’autres matériaux critiques », remarque Clément Levard. Celui-ci prend pour exemple le développement des batteries Li-ion en remplacement des batteries NiMH ; si les voitures électriques peuvent, grâce à ces nouvelles batteries, s’émanciper en partie des terres rares, c’est au prix d’une nouvelle dépendance au lithium, au cobalt et au manganèse. En outre, ces ruptures technologiques restent exceptionnelles, car dans bien des produits finis, comme la fibre optique, « les terres rares sont peu ou pas substituables en raison de leurs propriétés uniques, au risque d’une baisse de performance », argumente le chercheur.

Le recyclage, Eldorado pour l’industrie ?

C’est pourquoi, plus qu’à leur substitution complète, l’Europe pousse à la diversification de l’approvisionnement en terres rares. Or, hormis quelques gisements en Suède et au Groenland, l’Union européenne possède peu de minerais à sa portée. C’est pourquoi elle ambitionne une autre voie que l’extraction primaire : le recyclage. Celui-ci est désormais perçu par les puissances publiques comme « le principal levier d’approvisionnement local », précise Romain Garcier, autre copilote et maître de conférences à l’École normale supérieure de Lyon au sein du laboratoire Environnement, ville et société4. Le plan RESourceEU prévoit ainsi de réutiliser et recycler les produits et matériaux critiques, dont les terres rares, contenus dans les produits européens. Si le recyclage a de grandes vertus environnementales, avec une empreinte carbone nettement inférieure à celle de l’extraction primaire, il dispose surtout d’un immense potentiel industriel. Et pourtant, « actuellement, moins d’1 % des terres rares sont recyclées au niveau mondial, un chiffre en stagnation depuis le début des années 2010 », détaille le géographe. Quelques entreprises, parmi lesquelles la start-up grenobloise MagREEsource, issue de l’Institut Néel du CNRS, ont récemment annoncé démarrer des projets de recyclage.

Le potentiel augmente encore lorsqu’on se penche sur les sources secondaires issues de déchets industriels, comme les résidus de bauxite, ou miniers, à l’instar des cendres de charbon. En Europe, une étude estime qu’on pourrait extraire jusqu’à 270 000 tonnes de ces métaux à partir des résidus de bauxite stockés ces dernières années soit 70 % de la production mondiale en 2024. Même constat de l’autre côté de l’Atlantique : aux États-Unis, une récente étude scientifique a mis en lumière le fait que les cendres de charbon contiendraient environ 11 millions de tonnes de terres rares, soit près de huit fois les réserves nationales connues du pays.

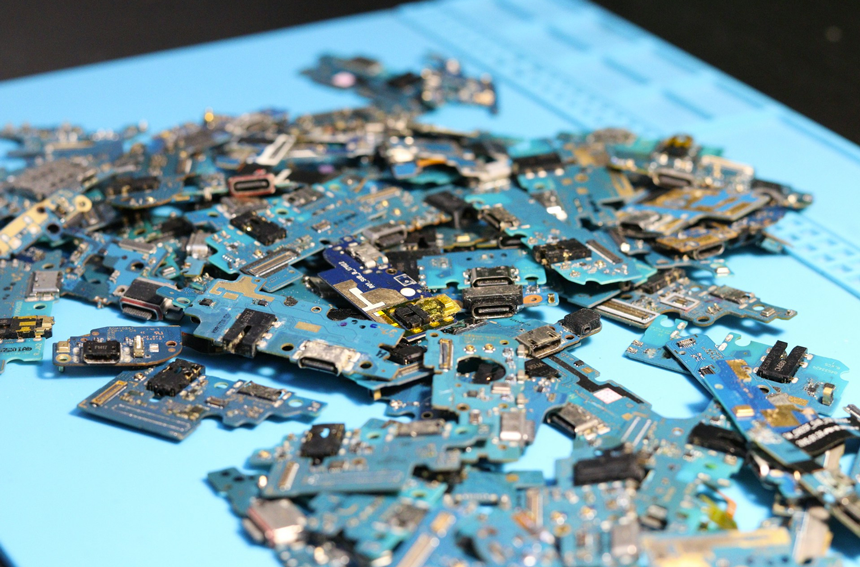

Toutefois, la mine urbaine des terres rares n’a rien d’un Eldorado à portée de main. Plusieurs freins s’opposent à l’industrialisation du recyclage, à commencer par un obstacle de taille : la dispersion des terres rares dans les technologies. Romain Garcier en donne un exemple frappant : « Il faudrait recycler deux millions de smartphones pour récolter la même quantité de terres rares que dans une seule éolienne marine ». Or, cette dissémination des terres rares dans de petits objets – LED, aimants de téléphones portables, etc. – constitue un frein à la collecte en vue du recyclage. Par ailleurs, aussi optimal puisse-t-il être, le recyclage ne résoudra toujours qu’une partie de l’équation. Comme le souligne le copilote, « à l’échelle mondiale, la hausse de la demande en terres rares est si forte que le recyclage à lui seul ne peut pas suffire à la satisfaire ».

Les défis sociaux et environnementaux des mines

Aussi, par-delà le recyclage et la sobriété des usages, l’expertise scientifique explore les alternatives de production plus responsables. Toutefois, le retour des mines en Europe n’est pas sans poser de questions, notamment sur l’assentiment donné par les populations riveraines. Pascale Ricard, troisième copilote et chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Droits international, comparé et européen5, souligne ainsi que le Règlement sur les matières premières critiques « privilégie l’approvisionnement et la relocalisation à la prise en compte des principes environnementaux et démocratiques. Or, précise-t-elle, la relocalisation des activités minières soulève des enjeux sociaux et environnementaux majeurs. La réouverture des mines suppose un débat démocratique sur les besoins de l’approvisionnement en tant que tel ». Même si, depuis la fermeture de la plupart des mines en Europe au tournant du millénaire, le droit minier a considérablement renforcé la prise en compte de l’environnement et des populations locales, il n’empêche que le retour des mines suscite d’ores et déjà des contestations politiques. La spécialiste du droit prend pour exemple la mobilisation à l’encontre du projet de mine de lithium à Echassières, dans l’Allier, qui a débuté dès son annonce en 2022.

Pour contourner les oppositions citoyennes, l’industrie pourrait se tourner vers les richesses des océans, en particulier des fonds marins. En effet, comme le rappelle Pascale Ricard, « la France possède le deuxième plus grand domaine maritime mondial avec plus de 10 millions de km². Celui-ci contient probablement de grandes réserves de terres rares dans ses territoires ultra-marins ». Des terres rares qui se nicheraient dans les fameux nodules polymétalliques au fond des océans. Or, alerte la chercheuse, « d’une part les quantifications de ces réserves sont méconnues et, d’autre part, l’exploitation des nodules polymétalliques au fond des océans pose d’évidents problèmes environnementaux, d’autant que plane sur cette extraction la menace d’un probable moratoire – soutenu par la France elle-même ».

Aussi, la France ne peut pas se passer de l’importation de terres rares dans l’immédiat, concluent les trois copilotes de l’expertise scientifique. « La sobriété en matière d’usages en terres rares peut contribuer à sécuriser les approvisionnements nationaux, mais elle suppose pour ce faire une perspective holistique, à savoir réduire, recycler et produire autrement », explicite Clément Levard.

En bien ou en mal, notre avenir continuera de s’écrire avec les terres rares.

Ambre Creux-Martelli, chargée de communication du CEREGE