Notre existence se résume à un petit grain du sablier de la vie de la planète Terre et il va sans dire que depuis son existence son climat est loin d’être resté statique. Au contraire, la Terre a oscillé entre des climats tempérés et inhospitaliers, des océans asséchés ou bien plus élevés et des continents redessinés à de multiples reprises. Il y a 20 000 ans, l’humain arpentait notamment les steppes européennes et il y avait du permafrost dans le Périgord.

Du fond de l’océan Atlantique aux glaciers de l’Antarctique, des grottes des Carpates roumaines à la barrière de corail australienne, notre planète regorge d’archives naturelles témoignant de climats ancestraux. Prélever, analyser, modéliser et interpréter cet héritage occupent les plus de 800 chercheurs qui composent la communauté multidisciplinaire des sciences paléo en France. « Un peu comme l’histoire aide à comprendre comment nous évoluons dans des sociétés, les paléosciences (paléoclimatologie et paléoenvironnement) aident à comprendre les changements de l’environnement dans lequel nous évoluons », présente Guillaume Leduc, paléo-océanographe au Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement1.

Exploiter notre héritage environnemental

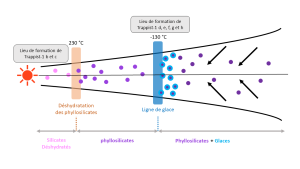

Comment, alors que le premier thermomètre n’a été inventé qu’au XVIIe siècle, les chercheurs peuvent-ils tracer des courbes de température s’étalant sur plusieurs millénaires ? En fait, les chercheurs en paléo sont les champions de la mesure indirecte. « Nous utilisons des proxy, c’est-à-dire des éléments biologiques, géologiques, chimiques ou physiques qui sont sensibles aux changements climatiques et qui enregistrent des informations sur ces variations dans les archives géologiques », explique Guillaume Leduc.

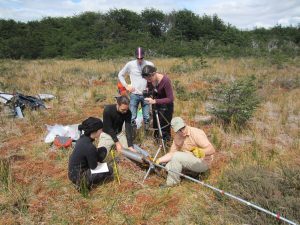

Ces archives sont notamment des carottes de sédiments, des échantillons cylindriques prélevés dans les fonds marins, lacustres ou terrestres lors de forages. Les paléoclimatologues y scrutent les concentrations en isotopes stables du carbone ou de l’oxygène, par exemple. L’étude de pollens fossiles aide également à reconstituer le couvert végétal de périodes anciennes. Les anthropologues analysent l’incorporation d’isotopes dans les os et les dents pour retracer les déplacements d’espèces et leurs diètes. Enfin, d’autres spécialistes regardent les stries des coraux, les anneaux de croissance des arbres ou encore la composition chimique des stalagmites.

L’ensemble de ces connaissances aide à reconstruire le puzzle des environnements passés et sont à l’origine de découvertes de grande ampleur. L’avènement des spectromètres de masse a, par exemple, permis de déceler les changements glaciaires et interglaciaires en regardant la chimie du plancton qui se dépose dans les fonds marins après sa mort. « Les sciences paléo ont aidé plus largement à la compréhension des événements abrupts, aux évolutions conjointes des gaz à effet de serre et des températures et plus largement aux transformations qui sont à l’œuvre dans le changement climatique actuel », ajoute Pascale Braconnot, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement2.

Regarder le passé pour comprendre le climat de demain

La Terre a un climat stable depuis environ 12 000 ans. Le passé, au contraire, est riche d’une diversité climatique sans égale. Les enregistrements du passé aident donc à identifier les mécanismes et les processus présents lors de changements climatiques importants. Ils permettent d’identifier des seuils critiques au-delà desquels le système climatique peut subir des transformations rapides et irréversibles. Par exemple : la fonte des calottes glaciaires ou le déclenchement de phénomènes extrêmes.

Les données des climats anciens sont aussi utilisées pour valider les modèles de climat qui prévoient les tendances futures. Depuis 1991, le Projet international d’intercomparaison des modèles paléoclimatiques permet de tester les modèles utilisés dans les projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il leur fait notamment simuler des temps longs ou des périodes précises telles qu’un maximum glaciaire ou le « Sahara vert » survenu au milieu de l’Holocène3.

« Ce travail est extrêmement important, car c’est la seule façon de tester la qualité d’un modèle sur des données indépendantes et en dehors du domaine et de la période dans lesquels il a été mis au point », explique Pascale Braconnot. Les chercheurs se sont ainsi rendus compte que des processus peu actifs dans le climat d’aujourd’hui pourraient avoir des rétroactions plus grandes à l’avenir.

Une communauté liée par le même objet

Les modèles de climat jouent aussi le rôle d’intégrateur de connaissances acquises par la communauté paléo. Ils créent un lien entre les échelles de temps et d’espace, jouant ainsi un rôle clé pour passer d’un climat global à l’étude de ses impacts environnementaux locaux.

Dans ce cadre, un intérêt grandissant est accordé aux liens entre les paléosociétés et les paléoenvironnements. En effet, l’humain est un maillon important de l’environnement du fait qu’il en est dépendant et qu’il peut perturber son équilibre. Toutes les grandes civilisations se sont notamment mises en place pendant une période relativement stable et tempérée. Toutefois, notre adaptation à l’environnement est aussi ce qui nous rend vulnérables à ses changements. Le lien émergent entre paléosciences et histoire est ainsi un des enjeux émergents de la communauté paléo. Il est notamment mentionné dans le livre blanc Paléoclimats et paléoenvironnements porté par l’Institut national des sciences de l’Univers qui fait l’état des lieux des forces et des faiblesses de cette discipline pour les décennies à venir.

Les défis à venir des sciences du passé

Le côté multidisciplinaire du paléoclimat et paléoenvironnement est présenté comme une force, mais il peut aussi être un frein à la visibilité de cette discipline. Cette capacité à toucher à tout fait ainsi écho à l’impression de n’entrer dans aucune case des grands programmes de recherche actuels. « Il n’y a pas de programmes fédérateurs en paléo. Il y en a sur le climat, sur l’environnement, etc. mais cela force notre communauté à œuvrer sur des temporalités et des moyens différents. Nous avons besoin de sortir de cette vision de la recherche en silo pour apporter davantage à la société », remarque Pascale Braconnot.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais les sciences du passé sont également pressées par le temps. Les glaciologues sont ainsi très investis dans des programmes visant à échantillonner les glaciers avant qu’ils ne fondent pour ne pas perdre le contenu de ces précieuses archives. De plus, même si « les réfrigérateurs sont pleins d’échantillons, comme s’amuse à dire Guillaume Leduc, l’océan Pacifique qui fait un tiers de la planète n’a quasiment pas été échantillonné. Il y a urgence, car c’est un lieu déterminant pour le climat ». Le Pacifique est notamment le siège de la variabilité El Niño qui renforce périodiquement le réchauffement actuel de la planète causé par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

Les données déjà collectées doivent également être mieux répertoriées. « Il est crucial de mettre en réseau toutes les bases de données existantes qui sont tout aussi éparses aujourd’hui que la communauté », défend Pascale Braconnot. Enfin, l’apport des paléosciences pour l’avenir ne doit pas être sous-estimé dans la quête aux solutions climatiques. Comprendre l’héritage de 5 milliards d’années qui a fait de la Terre une planète aussi accueillante à la vie sera déterminant pour œuvrer à sa préservation.