L’océan joue un rôle majeur dans le cycle planétaire du carbone, en transformant une partie du CO2 atmosphérique en carbone organique grâce à la photosynthèse en utilisant l’énergie lumineuse des cent premiers mètres de l’océan. Une partie de ce carbone organique va être transformée avant de chuter par gravité des zones éclairées de l’océan vers les zones profondes sous forme de particules et d’agrégats également appelés neige marine. Ce flux de carbone et d’énergie alimente les écosystèmes profonds et permet une séquestration du carbone à plus ou moins long terme, selon la profondeur atteinte. La compréhension de ces mécanismes complexes, connus sous le nom de pompe biologique gravitationnelle, reliant la surface à l’océan profond, est essentielle à la modélisation du cycle du carbone global et donc aux projections climatiques à l’échelle de la planète.

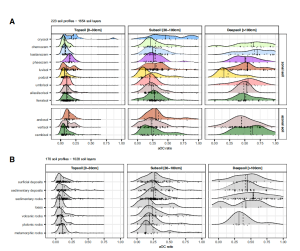

Cette étude, publiée le 8 janvier, propose un changement de perspective pour comprendre le rôle des microbes dans le cycle du carbone océanique. Elle distingue deux groupes de micro-organismes, d’une part, les microbes en suspension, qui regroupent à la fois les micro-organismes libres dans l’eau et ceux attachés à des particules en suspension (qui ne coulent pas) ; et d’autre part, les micro-organismes attachés à la neige marine qui chute par gravité vers le fond de l’océan. Ces deux groupes jouent des rôles distincts et complémentaires dans le cycle du carbone de la zone mésopélagique des océans. Les micro-organismes en suspension maintiennent les stocks de carbone de la zone mésopélagique grâce à une fixation du carbone inorganique in-situ dans l’obscurité (dark carbon fixation, c’est-à-dire une production nouvelle de carbone organique à partir de carbone inorganique sans énergie lumineuse), tandis que les micro-organismes associés aux particules qui chutent dégradent la matière organique et régulent l’atténuation des flux de carbone particulaire en cours de sédimentation.

Cet article scientifique est le fruit d’une collaboration internationale pilotée par des scientifiques de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO, CNRS/Aix-Marseille Université/IRD/Université de Toulon). Il est basé sur les données issues de la campagne océanographique APERO (Assessing marine biogenic matter Production, Export and Remineralization : from the surface to the dark Ocean), menée durant 45 jours dans l’Atlantique Nord en 2023, projet co-porté par Laurent Memery (LEMAR, CNRS, IFREMER, IRD, Université de Bretagne Occidentale, Brest), Lionel Guidi (LOV, CNRS, Sorbonne Université, Villefranche-sur-Mer) et Christian Tamburini (MIO), qui a mobilisé deux navires de la Flotte Océanographique Française et a permis d’échantillonner simultanément à travers différentes structures dynamiques (tourbillons cycloniques et anticycloniques, fronts cycloniques) à différentes profondeurs.

Pour mesurer la fixation du carbone inorganique dans l’obscurité (micro-organismes autotrophes) et l’activité métabolique des micro-organismes hétérotrophes (producteurs de carbone inorganique), les scientifiques ont adopté une approche innovante, combinant mesures de traceurs isotopiques et analyse génétique. Ils ont notamment utilisé une ligne de mouillage dérivante de 1 km de long (0 – 1000m), équipée de pièges à sédiment pour prélever les micro-organismes attachés aux particules qui sédimentent le long de la colonne d’eau.

En échantillonnant simultanément dans plusieurs zones hydrologiques contrastées, à différentes profondeurs, les chercheurs ont pu constater que :

- Les micro-organismes attachés aux particules en cours de chute contribuent à 8–21 % de la demande totale en carbone, avec un rôle accru au niveau des fronts.

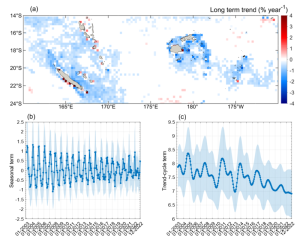

- Ces processus varient fortement selon les structures physiques (cyclones, anticyclones, fronts), soulignant la nécessité d’intégrer la variabilité méso-échelle (tourbillonnaire) dans les modèles biogéochimiques.

- Dans le tourbillon cyclonique, la fixation de carbone inorganique dans l’océan obscure par les micro-organismes en suspension représente jusqu’à 50 % des apports totaux en carbone organique, soit une contribution comparable à celle du flux de particules.

Ces découvertes permettent de réévaluer les flux de carbone dans l’océan profond et d’améliorer les modèles climatiques en prenant mieux en compte la zone mésopélagique et les structures physiques à méso-échelle. Cette étude représente une avancée majeure pour réduire les incertitudes sur le devenir du carbone dans l’océan et son impact sur le climat.