Le carbone organique du sol est un élément clé de la santé des sols du fait de son rôle sur leur structure, leur fertilité et sur l’atténuation des émissions anthropiques annuelles de CO2, le carbone organique du sol étant l’un des plus grands réservoirs de carbone terrestre que l’homme peut gérer.

Or un élément important pour évaluer la capacité du sol à stocker du carbone est son âge, qui peut être évalué par modélisation ou expérimentalement à l’aide d’isotopes du carbone. Mais les résultats obtenus pas les différentes méthodes ne sont pas cohérents et présentent même des différences très importantes. Par exemple la méthode bien connue qu’est la datation au carbon-14 fournit des âges du carbone des sols supérieurs d’un facteur 6 à 10 à ceux estimés par la modélisation et par l’utilisation des isotopes stables du carbone.

Une méthode totalement indépendante est donc nécessaire. Nous proposons une méthode alternative et indépendante basée sur la mesure du 36Cl dans les sols. Le 36Cl est un radionucléide produit naturellement dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement cosmique mais il est également produit de façon anthropique par l’industrie nucléaire. Sa production a augmenté de trois ordres de grandeur lors des essais de bombes nucléaires dans les années 50-70. Dans les sols, une partie du chlore, dont le 36Cl, est retenue par la matière organique du sol sous forme de molécules organochlorées.

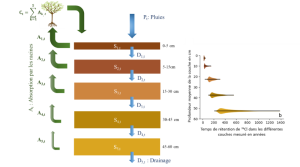

Ainsi, nous montrons que l’arrivée massive de 36Cl dans les sols lors des essais nucléaires et son stockage dans les sols peuvent être utilisés afin d’évaluer l’âge du carbone organique des sols. En effet, nous avons mesurés les stocks de 36Cl retenus dans les différentes couches d’un sol forestier échantillonné dans l’une des stations du site atelier de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement (OPE) en Meuse/Haute-Marne. Le Cl et 36Cl des sols ont été extrait par un protocole d’hydropyrolyse mis au point au CEREGE. Les mesures de Cl et de 36Cl ont été faites avec une grande précision à l’instrument national ASTER qui est un accélérateur spectromètre de masse.Ces données sont comparées aux flux entrants (pluie, végétation) et sortants (drainage) en 36Cl (Figure 1) et permettent de déterminer le temps de rétention du 36Cl dans les sols. Nos résultats montrent que ce temps augmente avec la profondeur avec des durées allant de 20 ans en surface à 322 ans à 60 cm de profondeur. Ces durées de rétention du 36Cl dans les sols sont comparables aux âges moyens estimés par les approches basées sur la modélisation ou les isotopes stables du carbone. Ce travail suggère donc que la durée de rétention du 36Cl dans un sol peut être utilisé comme un indicateur de l’âge du carbone organique du sol.