Quelques semaines seulement après le lancement du satellite Euclid le 1er juillet dernier depuis Cap Canaveral, la mission est arrivée au point L2 de Lagrange et les premières phases de la mise en service ont pu commencer.

A la suite des étapes de dégazage et de mise au point du télescope, les données d’étalonnage nous parviennent depuis l’été. Le satellite a dû faire face à quelques menues difficultés de départ telles qu’une lumière solaire parasite diffusée dans la caméra optique VIS en fonction de l’orientation du satellite (SAA), une sensibilité de la caméra VIS aux flares solaires X et un système de guidage perturbé par les rayons cosmiques (correctif software Thales mis en place, testé et validé en -septembre).

Après ces correctifs1, les données sont d’une remarquable qualité et conformes aux attentes. Diverses autres étapes de caractérisation de la PSF (focalisations/défocalisations) ont eu lieu. Une phase de vérification de performances (instruments et chaîne de traitement) est en cours, de même que des ajustements du relevé. Ce dernier devrait réellement commencer en février 2024.

Pour notre plus grand plaisir et en guise de mise en bouche, l’ESA a proposé au consortium Euclid de conduire quelques observations à délivrance rapide (Early Release Observations) montrant les capacités du satellite: https://www.cosmos.esa.int/web/euclid/home.

Ces premières données font la part belle à l’imagerie des instruments VIS (une bande large 600-900 nm) et NISP (3 bandes Y, J, H).

Jamais auparavant un télescope n’avait été capable de créer des images astronomiques d’une telle netteté sur une si grande portion du ciel et en regardant aussi loin dans l’Univers lointain. Et ce grâce à une conception optique spéciale, une fabrication et un assemblage parfaits du télescope et des instruments, ainsi qu’à un pointage et un contrôle de la température extrêmement précis.

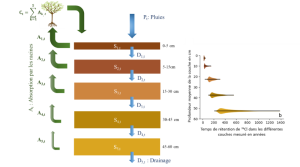

Comme on peut le voir sur l’image ci dessus (amas de Persée) ou ci-dessous (nébuleuse de la tête de cheval), Euclid, avec son miroir primaire d’1.2m de diamètre, une résolution angulaire de 0.18” dans la bande optique et son champ d’environ 0.5 deg2, offre un rapport couverture/résolution unique pour mener à bien l’imagerie de 15000 deg2 du ciel extragalactique d’ici 6 ans.

La mission Euclid est une mission principalement dédiée à la cosmologie, précisément sur l’étude de l’origine, de la nature, de la structure et de l’évolution de l’Univers. Elle a pour but d’accroître nos connaissances sur deux composantes encore mystérieuses de notre Univers, l’énergie noire et la matière noire. Dans ce but, Euclid fournira une carte 3D des grandes structures de l’Univers, en mesurant la forme d’environ 2 milliards de galaxies (signal de lentillage faible) et en mesurant le spectre et donc le redshift d’environ 70 millions de galaxies grâce au spectrographe NISP dont le LAM a eu la maîtrise d’œuvre et le développement technique, en étroite collaboration avec le CNES. Nos voisins du Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) avaient

quant à eux la responsabilité scientifique de l’instrument. Les scientifiques des deux laboratoires sont donc en première ligne pour la collecte et l’analyse des données. En particulier, nous avons aussi au LAM la responsabilité de la tâche de mesurer les redshifts de sources dans les spectres sans-fente du NISP (module OU-SPE). Le dépouillement et l’étalonnage de ces données vont nécessiter plus de temps que pour l’imagerie. Le volet spectroscopique d’Euclid fera l’objet d’annonces prochaines !