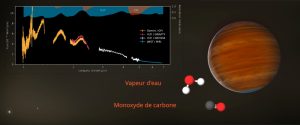

La spectroscopie des exoplanètes permet de déterminer la composition chimique et la structure thermique de leurs atmosphères. Ce domaine connaît un essor remarquable avec l’arrivée du télescope spatial James Webb (JWST). Mais les observations depuis le sol conservent un atout majeur : grâce à l’interférométrie, il est possible de combiner la lumière de plusieurs télescopes pour obtenir l’équivalent d’un télescope géant capable de détecter et de caractériser des planètes proches de leur étoile et inaccessibles pour le JWST.

Observer depuis le sol : la puissance de l’interférométrie

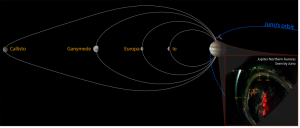

Parmi ces cibles, Pictoris b se distingue : cette géante gazeuse fait partie d’un système très jeune (180 fois plus jeune que notre Système solaire). Elle orbite à l’intérieur d’un ensemble de ceintures de glace et de poussière, analogues à la ceinture de Kuiper. Étudier cette planète permet de mieux comprendre les conditions de formation et d’évolution dynamique du Système solaire.

Sa proximité avec son étoile (neuf fois la distance Terre-Soleil) rend toutefois sa caractérisation difficile par le JWST. Deux nouvelles études démontrent que l’interférométrie s’affranchit de cette limitation. Elles présentent des spectres de Pictoris b dans l’infrarouge d’une précision inégalée qui mettent en évidence le contenu moléculaire de l’atmosphère de cette exoplanète et mesurent son rapport d’abondance carbone/oxygène. Ce dernier permet de retracer l’historique de formation de cette planète.

Deux instruments du VLT pour sonder l’atmosphère de la planète

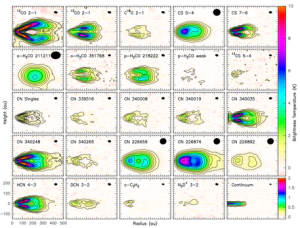

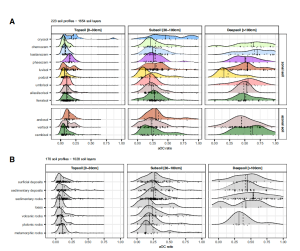

Ces travaux reposent sur les instruments de seconde génération GRAVITY et MATISSE, installés au Very Large Telescope (VLT, Chili). Ces deux instruments interférométriques, développés par des consortiums internationaux incluant plusieurs laboratoires du CNRS (voir encadré) ont permis d’atteindre une haute résolution spectrale et une extension à l’infrarouge moyen. Cette approche rend possible une analyse fine de raies et de bandes d’absorption moléculaires ainsi qu’une modélisation détaillée des abondances de molécules atmosphériques et de les comparer à celles prédites par les modèles de formation planétaire.

Des perspectives inédites pour l’étude des exoplanètes

Les résultats confirment que le rapport carbone/oxygène de Pictoris b contraint fortement son scénario de formation parmi différentes hypothèses.

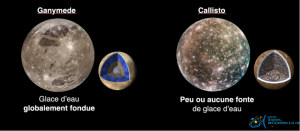

On peut distinguer l’effondrement gravitationnel où une planète se forme par fragmentation et effondrement de son disque primordial ou bien encore l’accrétion sur noyau planétaire, où une planète se forme en agrégeant des morceaux de roche et de glace de plus en plus gros, puis du gaz issu de son disque primordial.

Ces observations constituent une première démonstration des capacités de MATISSE à observer des exoplanètes. Prochainement, le quatrième catalogue de la mission européenne Gaia attendu fin 2026 devrait révéler un éventail de jeunes exoplanètes géantes qui pourront être caractérisées par interférométrie au VLT.