Le cycle d’activité solaire de 11 ans est un phénomène bien connu, au cours duquel l’intensité du champ magnétique du Soleil varie et ses polarités s’inversent. Au cours des 30 dernières années, les astronomes ont identifié un comportement similaire pour plusieurs étoiles semblables au Soleil. Mais jusqu’à présent, aucune inversion de polarités magnétiques n’a été observée pour leurs homologues plus froides, les étoiles naines rouges.

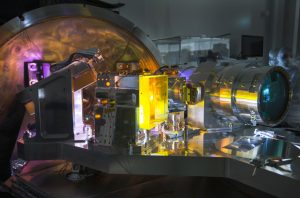

Une équipe internationale incluant des scientifiques du CNRS (voir encadré) vient de montrer que le champ magnétique de la naine rouge extrêmement active AD Leonis pourrait s’approcher d’un renversement de polarités. Ces données ont été obtenues à l’aide des instruments ESPaDOnS1 et SPIRou2 au Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH) ainsi que NARVAL3 au Télescope Bernard Lyot (TBL).

AD Leonis est une étoile naine rouge notoirement active, qui possède un champ magnétique environ 1000 fois plus intense que celui du Soleil. Bien que des indices de cycles d’activité existent, on ne sait pas encore si les naines rouges peuvent présenter des cycles magnétiques.

AD Leonis a été observée depuis 2006 avec les instruments ESPaDOnS et NARVAL, et depuis 2019 avec SPIRou. L’étude menée par Stefano Bellotti, doctorant à l’IRAP, montre que non seulement l’intensité du champ magnétique diminue continûment sur cette période, mais également que les pôles magnétiques de l’étoile ont commencé à basculer. Bien qu’une inversion de polarités n’ait pas eu lieu pendant les observations SPIRou, ces résultats indiquent que les naines rouges comme AD Leonis pourraient subir des cycles magnétiques, comme le Soleil.

Ce résultat permet donc de mieux comprendre la génération du champ magnétique des étoiles plus froides que le Soleil. En outre, l’étude du champ magnétique des naines rouges ‒ cibles privilégiées pour la détection d’exoplanètes rocheuses semblables à la Terre ‒ est essentielle pour comprendre l’environnement spatial dans lequel les exoplanètes rocheuses orbitent.