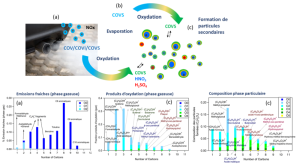

La principale source externe d’azote nouveau dans l’océan de surface provient de la fixation biologique du N2 par les micro-organismes diazotrophes. Ce processus offre à la communauté phytoplanctonique un mécanisme permettant de réduire la limitation en azote dans la couche éclairée, soutenant ainsi la production nette de matière organique dans les eaux de surface, ainsi que l’export de carbone vers l’intérieur de l’océan par des processus biologiques. Les changements induits par la modification du climat ont le potentiel d’affecter les hotspot de fixation de N2 à l’échelle de l’océan global. Dans ce contexte, évaluer la variabilité du stock de matière organique particulaire produit via la fixation du N2 sur de longues échelles de temps est essentiel pour déterminer le rôle futur de ces régions océaniques comme puits de CO2.

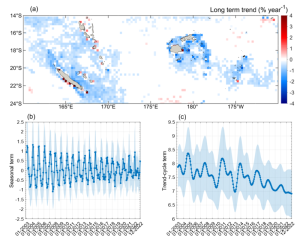

Les résultats mettent en évidence un déclin progressif au cours des deux dernières décennies de la biomasse au sein du « hotspot » de fixation du N2 situé dans le Pacifique tropical sud-ouest. Ce déclin est attribué à une diminution progressive de l’amplitude des cycles saisonniers, en lien avec une modification de la stratification.

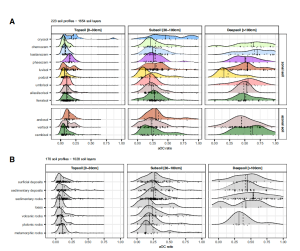

Ces conclusions reposent sur le développement d’un nouveau modèle bio-optique basé sur le coefficient d’absorption du phytoplancton, aph(442), estimé à partir des observations satellitaires de couleur de l’océan. À partir de ce modèle, un proxy optique de l’azote organique particulaire (PON) a été établi, permettant d’obtenir un suivi à long terme (décembre 2002-décembre 2022) de la biomasse dans le Pacifique tropical sud-ouest.

Cette diminution de la biomasse diazotrophe conduit inévitablement à une réduction significative de l’azote disponible pour les producteurs primaires et par conséquent pour l’ensemble du réseau trophique marin. Une telle diminution pourrait contribuer à un déclin futur de la séquestration du carbone par l’océan, avec des implications potentielles pour les cycles biogéochimiques globaux et la régulation du climat.