Les sols stockent une grande quantité de carbone et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant, leur capacité réelle à accumuler du carbone reste incertaine : les modèles climatiques globaux prévoient un fort stockage d’ici 2100, alors que les mesures basées sur le radiocarbone (¹⁴C) concluent à un potentiel beaucoup plus limité. Cette divergence s’explique par la présence de carbone ancien (aOC) dépourvu de ¹⁴C, difficilement dégradable, issu des roches ou de matière organique préservée lors de longues pédogenèses. Ce carbone « sans radiocarbone », peu énergétique, ne participe plus au cycle actuel mais confère cependant au carbone réellement actif un âge artificiellement plus ancien.

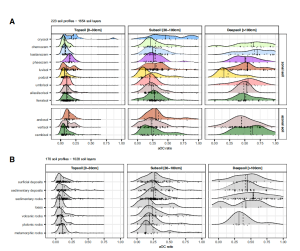

En analysant 313 sols répartis à la surface terrestre, l’équipe a quantifié la concentration et la proportion de cet aOC selon le matériau parental, le type de sol et la profondeur. Les résultats indiquent une teneur moyenne en aOC de 2,4 mg/g ± 3,2 (écart-type), soit 11% du carbone organique dans les horizons de surface (0-30 cm), 25% dans les horizons intermédiaires (30-100 cm) et plus de 50% dans les sols profonds (>100 cm).

Une fois ce carbone ancien soustrait, l’âge moyen corrigé du carbone réellement actif dans les sols change drastiquement, atteignant 290 ans pour le premier mètre contre plusieurs millénaires (de 3100 à 4830 ans) sans cette correction. De même, les âges moyens dans les horizons de surface (0-30 cm) sont réactualisés à 140 ± 570 ans, 420 ± 1230 ans dans les horizons intermédiaires (30-100 cm) et enfin 800 ± 2140 ans au-delà d’un mètre de profondeur.

Ces valeurs, bien plus faibles, s’accordent mieux avec d’autres indicateurs indépendants, basés sur les isotopes stables du carbone (¹³C) et du chlore (³⁶Cl), et permettent d’affiner les modèles de la dynamique du carbone des sols et climatiques. Dans le cadre du changement global, les travaux devraient aussi considérer d’autres paramètres climatiques ainsi que l’utilisation des surfaces qui modifieront nécessairement la réactivité de ce carbone dépourvu de ¹⁴C et donc la capacité des sols à stocker du carbone.