Levez le voile sur cette nouvelle année 2026 !

Graphisme et animation : Inès Bussède, DSAA Design de médiation et d’interaction et Mélody Didier, UAR Pythéas

by osuadmin

Levez le voile sur cette nouvelle année 2026 !

Graphisme et animation : Inès Bussède, DSAA Design de médiation et d’interaction et Mélody Didier, UAR Pythéas

by osuadmin

Présentation des 3 catégories de Prix

Grand Prix : Ce Prix est destiné à récompenser un chercheur en activité et/ou une équipe de recherche qui se sont distingués par des résultats ou des réalisations remarquables et dont le Jury souhaite saluer la qualité et/ou l’originalité des travaux, ainsi que sa notoriété auprès des médias et du grand public.

Prix jeune chercheur : Ce Prix s’adresse à une personne en activité âgée de moins de 40 ans au moment du dépôt du dossier de candidature, et récompense sa capacité à ouvrir de nouvelles perspectives de recherche au sein de sa discipline, l’originalité de ses travaux et les retombées scientifiques de ses découvertes aussi bien que son apport sociétal.

Prix spécial : Ce Prix est destiné à mettre en lumière une belle découverte effectuée par un chercheur en activité et/ou une équipe de recherche qui se sont distingués récemment par un résultat ou une réalisation remarquable dans la thématique définie chaque année par le Département. Le Jury prendra en considération le caractère sociétal ainsi que le côté innovant et créatif du dossier de candidature.

Résumé de ses travaux de recherche

L’invasion du crabe bleu américain Callinectes sapidus représente aujourd’hui l’une des menaces écologiques majeures en Méditerranée. Depuis 2024, cette espèce exotique, opportuniste et agressive, a colonisé de manière spectaculaire les lagunes et les côtes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), provoquant la disparition locale de plusieurs espèces méditerranéennes emblématiques, tout en causant une crise économique sévère pour la pêche artisanale lagunaire.

Cette situation a conduit à une mobilisation scientifique et institutionnelle rapide afin de comprendre les dynamiques d’expansion de ce crabe et de mettre en œuvre des mesures de gestion efficaces. Des suivis réguliers des populations ont été mis en place pour analyser la structure et le fonctionnement des colonies de crabes bleus dans chaque site envahi. Ces données permettent d’identifier les points de régulation prioritaires.

En parallèle, sachant que cette espèce est largement consommée et appréciée dans son aire d’origine (notamment en Amérique du Nord), une filière de valorisation alimentaire est en cours de structuration en région PACA auprès de laquelle le candidat est consultant pour partager son expérience tunisienne. Celle-ci vise à transformer ce problème écologique en ressource économique, en valorisant les captures issues des pêches de régulation et en soutenant les pêcheurs locaux.

Fort d’une expérience de plus de quatre années sur l’étude des crabes bleus en Méditerranée, notamment en Tunisie où des réponses concrètes ont été mises en œuvre, le candidat apporte aujourd’hui son expertise en tant que Chargé de Recherche à l’IRD pour accompagner la réponse française à cette invasion. Son approche repose sur deux axes complémentaires : (i) des recherches scientifiques pour mieux comprendre la biologie, l’écologie et la dynamique des populations envahissantes ; (ii) des actions de sensibilisation du public, telles que la campagne « Sauve ta mer, mange un crabe bleu ».

Cette campagne associe événements artistiques, ateliers scientifiques et dégustations pour sensibiliser aux enjeux écologiques tout en valorisant cette ressource émergente. Inspirée du livre « De l’invasion à l’assiette : les recettes à base de crabes bleus », coécrit avec des partenaires tunisiens, elle contribue à une approche innovante, interdisciplinaire et durable de gestion et la régulation des invasions biologiques en Méditerranée

Pierre-André GARAMBOIS, Docteur, Chargé de Recherche au laboratoire RECOVER – INRAE pour ses travaux concernant les modèles hydrologiques-hydrauliques hybrides,

« Le Département des Bouches-du-Rhône soutient la recherche, dans toutes les disciplines, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, aussi bien en sciences sociales et humaines qu’en sciences exactes. Soucieux de la constitution de pôles scientifiques innovants au service du développement du territoire et du bien-être des Provençaux, le Département soutient des projets d’aménagement structurants pour l’attractivité et le rayonnement du territoire » souligne le conseil départemental dans un communiqué.

by osuadmin

Ils peuplent aussi bien les éoliennes, les voitures électriques que les écrans d’ordinateur et de smartphone. Ces métaux discrets mais essentiels aux outils technologiques actuels, ce sont les terres rares. Au nombre de dix-sept, elles sont réputées pour leurs propriétés chimiques, optiques, magnétiques et catalytiques uniques… et font à ce titre l’objet d’une véritable ruée minière à l’échelle mondiale. Depuis 2015, la production mondiale en terres rares a enregistré une croissance annuelle moyenne de 13 % ; celle-ci est encore plus soutenue pour les terres rares utilisées par les technologies de décarbonation, comme le néodyme, qui a vu sa demande doubler en dix ans.

Or, les terres rares posent un éminent problème de souveraineté nationale : la France ne dispose d’aucun gisement exploitable à court terme sur son territoire. Le problème vaut également pour l’Europe, qui, malgré quelques gisements en Suède et au Groenland, dépend principalement d’importations étrangères… et principalement de Chine. Ce dernier pays s’est imposé comme l’épicentre de la chaîne de valeur mondiale, de l’extraction à la production manufacturière. Si la Chine ne possède que 35 % des ressources1 et 44 % des réserves2 estimées en terres rares, elle a depuis les années 2000 fortement augmenté son potentiel industriel pour représenter aujourd’hui jusqu’à 70 % de l’extraction mondiale de minerais et 85 à 95 % du raffinage et de la transformation.

Dans ces conditions, la Mission pour l’expertise scientifique du CNRS a lancé une expertise scientifique collective sur l’utilisation responsable des terres rares. Pour ce faire, un collectif de 17 chercheurs et chercheuses et l’aide plus ponctuelle de 13 autres a étudié un corpus de plus de 4 000 publications scientifiques. Avec un objectif : apporter à la puissance publique un éclairage sur les leviers existants pour réduire la dépendance française à ces métaux aujourd’hui omniprésents dans notre quotidien et essentiels à l’industrie dans bien des secteurs.

Une question de souveraineté

Pour échapper au monopole chinois, les puissances publiques européennes incitent d’une part à la diversification des sources d’approvisionnement et, d’autre part, à la relocalisation des mines sur le Vieux Continent. C’est tout l’enjeu du Règlement sur les matières premières critiques, adopté par le Parlement européen en 2024, et du plan RESourceEU annoncé par la présidente de la Commission européenne fin octobre 2025. En plus de ce texte européen, la France s’est dotée d’une délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques et d’un observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. L’enjeu lie éminemment souveraineté politique et indépendance économique, comme le résume Clément Levard, l’un des trois copilotes de l’expertise et directeur de recherche au CNRS au sein du Centre de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement3 : « À travers cette expertise, il s’agit d’étudier tous les leviers qui permettent de réduire notre dépendance aux approvisionnements extérieurs ».

Quelques innovations technologiques ont déjà permis de diminuer la consommation de terres rares, à l’image de l’optimisation des moteurs de véhicules électriques pour en réduire la quantité d’aimants permanents, composés principalement de néodyme. Mais cette substitution n’a parfois fait que « déplacer la dépendance vers d’autres matériaux critiques », remarque Clément Levard. Celui-ci prend pour exemple le développement des batteries Li-ion en remplacement des batteries NiMH ; si les voitures électriques peuvent, grâce à ces nouvelles batteries, s’émanciper en partie des terres rares, c’est au prix d’une nouvelle dépendance au lithium, au cobalt et au manganèse. En outre, ces ruptures technologiques restent exceptionnelles, car dans bien des produits finis, comme la fibre optique, « les terres rares sont peu ou pas substituables en raison de leurs propriétés uniques, au risque d’une baisse de performance », argumente le chercheur.

Le recyclage, Eldorado pour l’industrie ?

C’est pourquoi, plus qu’à leur substitution complète, l’Europe pousse à la diversification de l’approvisionnement en terres rares. Or, hormis quelques gisements en Suède et au Groenland, l’Union européenne possède peu de minerais à sa portée. C’est pourquoi elle ambitionne une autre voie que l’extraction primaire : le recyclage. Celui-ci est désormais perçu par les puissances publiques comme « le principal levier d’approvisionnement local », précise Romain Garcier, autre copilote et maître de conférences à l’École normale supérieure de Lyon au sein du laboratoire Environnement, ville et société4. Le plan RESourceEU prévoit ainsi de réutiliser et recycler les produits et matériaux critiques, dont les terres rares, contenus dans les produits européens. Si le recyclage a de grandes vertus environnementales, avec une empreinte carbone nettement inférieure à celle de l’extraction primaire, il dispose surtout d’un immense potentiel industriel. Et pourtant, « actuellement, moins d’1 % des terres rares sont recyclées au niveau mondial, un chiffre en stagnation depuis le début des années 2010 », détaille le géographe. Quelques entreprises, parmi lesquelles la start-up grenobloise MagREEsource, issue de l’Institut Néel du CNRS, ont récemment annoncé démarrer des projets de recyclage.

Le potentiel augmente encore lorsqu’on se penche sur les sources secondaires issues de déchets industriels, comme les résidus de bauxite, ou miniers, à l’instar des cendres de charbon. En Europe, une étude estime qu’on pourrait extraire jusqu’à 270 000 tonnes de ces métaux à partir des résidus de bauxite stockés ces dernières années soit 70 % de la production mondiale en 2024. Même constat de l’autre côté de l’Atlantique : aux États-Unis, une récente étude scientifique a mis en lumière le fait que les cendres de charbon contiendraient environ 11 millions de tonnes de terres rares, soit près de huit fois les réserves nationales connues du pays.

Toutefois, la mine urbaine des terres rares n’a rien d’un Eldorado à portée de main. Plusieurs freins s’opposent à l’industrialisation du recyclage, à commencer par un obstacle de taille : la dispersion des terres rares dans les technologies. Romain Garcier en donne un exemple frappant : « Il faudrait recycler deux millions de smartphones pour récolter la même quantité de terres rares que dans une seule éolienne marine ». Or, cette dissémination des terres rares dans de petits objets – LED, aimants de téléphones portables, etc. – constitue un frein à la collecte en vue du recyclage. Par ailleurs, aussi optimal puisse-t-il être, le recyclage ne résoudra toujours qu’une partie de l’équation. Comme le souligne le copilote, « à l’échelle mondiale, la hausse de la demande en terres rares est si forte que le recyclage à lui seul ne peut pas suffire à la satisfaire ».

Les défis sociaux et environnementaux des mines

Aussi, par-delà le recyclage et la sobriété des usages, l’expertise scientifique explore les alternatives de production plus responsables. Toutefois, le retour des mines en Europe n’est pas sans poser de questions, notamment sur l’assentiment donné par les populations riveraines. Pascale Ricard, troisième copilote et chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Droits international, comparé et européen5, souligne ainsi que le Règlement sur les matières premières critiques « privilégie l’approvisionnement et la relocalisation à la prise en compte des principes environnementaux et démocratiques. Or, précise-t-elle, la relocalisation des activités minières soulève des enjeux sociaux et environnementaux majeurs. La réouverture des mines suppose un débat démocratique sur les besoins de l’approvisionnement en tant que tel ». Même si, depuis la fermeture de la plupart des mines en Europe au tournant du millénaire, le droit minier a considérablement renforcé la prise en compte de l’environnement et des populations locales, il n’empêche que le retour des mines suscite d’ores et déjà des contestations politiques. La spécialiste du droit prend pour exemple la mobilisation à l’encontre du projet de mine de lithium à Echassières, dans l’Allier, qui a débuté dès son annonce en 2022.

Pour contourner les oppositions citoyennes, l’industrie pourrait se tourner vers les richesses des océans, en particulier des fonds marins. En effet, comme le rappelle Pascale Ricard, « la France possède le deuxième plus grand domaine maritime mondial avec plus de 10 millions de km². Celui-ci contient probablement de grandes réserves de terres rares dans ses territoires ultra-marins ». Des terres rares qui se nicheraient dans les fameux nodules polymétalliques au fond des océans. Or, alerte la chercheuse, « d’une part les quantifications de ces réserves sont méconnues et, d’autre part, l’exploitation des nodules polymétalliques au fond des océans pose d’évidents problèmes environnementaux, d’autant que plane sur cette extraction la menace d’un probable moratoire – soutenu par la France elle-même ».

Aussi, la France ne peut pas se passer de l’importation de terres rares dans l’immédiat, concluent les trois copilotes de l’expertise scientifique. « La sobriété en matière d’usages en terres rares peut contribuer à sécuriser les approvisionnements nationaux, mais elle suppose pour ce faire une perspective holistique, à savoir réduire, recycler et produire autrement », explicite Clément Levard.

En bien ou en mal, notre avenir continuera de s’écrire avec les terres rares.

by osuadmin

Des recherches originales dans les Kerguelen

La thèse de Joanna s’est concentrée sur les fluctuations glaciaires des 40 000 dernières années dans l’archipel des Kerguelen. En combinant géomorphologie, géochronologie et géochimie, elle a étudié les morphologies glaciaires et réalisé près de 80 nouvelles datations au chlore-36 sur des surfaces glaciaires.

Parmi ses résultats majeurs :

Ces travaux ont été valorisés dans plusieurs publications internationales et présentations dans des colloques nationaux et internationaux, témoignant de la qualité et de l’impact scientifique de sa thèse.

Engagement et reconnaissance

Au-delà de ses résultats scientifiques, Joanna Charton s’est distinguée par son engagement collectif et sa médiation scientifique. Membre du conseil de laboratoire et du conseil de l’École Doctorale ED251, elle a également animé des ateliers pour scolaires lors de la Fête de la science pendant trois années consécutives. Ce sens des responsabilités et sa capacité à partager la science ont été remarqués par le jury du Prix de thèse 2024, qui a salué l’exceptionnelle qualité de son travail, sa clarté d’exposition et sa maîtrise des outils analytiques. L’ensemble de ces qualités fait de Joanna Charton une lauréate pleinement méritante, dont la carrière promet de continuer à éclairer notre compréhension des glaciers et du climat passé et futur.

by osuadmin

Les sols stockent une grande quantité de carbone et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant, leur capacité réelle à accumuler du carbone reste incertaine : les modèles climatiques globaux prévoient un fort stockage d’ici 2100, alors que les mesures basées sur le radiocarbone (¹⁴C) concluent à un potentiel beaucoup plus limité. Cette divergence s’explique par la présence de carbone ancien (aOC) dépourvu de ¹⁴C, difficilement dégradable, issu des roches ou de matière organique préservée lors de longues pédogenèses. Ce carbone « sans radiocarbone », peu énergétique, ne participe plus au cycle actuel mais confère cependant au carbone réellement actif un âge artificiellement plus ancien.

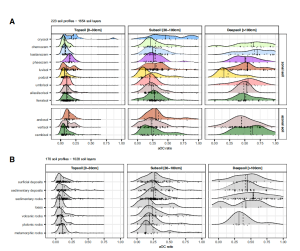

En analysant 313 sols répartis à la surface terrestre, l’équipe a quantifié la concentration et la proportion de cet aOC selon le matériau parental, le type de sol et la profondeur. Les résultats indiquent une teneur moyenne en aOC de 2,4 mg/g ± 3,2 (écart-type), soit 11% du carbone organique dans les horizons de surface (0-30 cm), 25% dans les horizons intermédiaires (30-100 cm) et plus de 50% dans les sols profonds (>100 cm).

Une fois ce carbone ancien soustrait, l’âge moyen corrigé du carbone réellement actif dans les sols change drastiquement, atteignant 290 ans pour le premier mètre contre plusieurs millénaires (de 3100 à 4830 ans) sans cette correction. De même, les âges moyens dans les horizons de surface (0-30 cm) sont réactualisés à 140 ± 570 ans, 420 ± 1230 ans dans les horizons intermédiaires (30-100 cm) et enfin 800 ± 2140 ans au-delà d’un mètre de profondeur.

Ces valeurs, bien plus faibles, s’accordent mieux avec d’autres indicateurs indépendants, basés sur les isotopes stables du carbone (¹³C) et du chlore (³⁶Cl), et permettent d’affiner les modèles de la dynamique du carbone des sols et climatiques. Dans le cadre du changement global, les travaux devraient aussi considérer d’autres paramètres climatiques ainsi que l’utilisation des surfaces qui modifieront nécessairement la réactivité de ce carbone dépourvu de ¹⁴C et donc la capacité des sols à stocker du carbone.

by osuadmin

Deux jours de symposium interdisciplinaire

Le 26 et 27 août, le campus de l’Arbois du CEREGE a accueilli un symposium interdisciplinaire, réunissant chercheurs et chercheuses venus de France et de l’étranger. Cette rencontre, à la fois point de convergence et vitrine de l’excellence scientifique du laboratoire, a mêlé sessions plénières, échanges informels et moments conviviaux.

Le premier jour du symposium s’est ouvert par un discours de Lucilla Benedetti, directrice actuelle du CEREGE. Elle y a exposé sa vision pour l’avenir du laboratoire, en soulignant l’importance que cette orientation s’inscrive dans la continuité de ses trente années d’existence. Dans la foulée, Édouard Bard a proposé une rétrospective historique retraçant la genèse du CEREGE, depuis ses origines jusqu’à son installation dans les murs d’un ancien sanatorium. Ensemble, ces interventions ont posé un cadre à la fois mémoriel et prospectif, rappelant l’identité forgée au fil des décennies tout en ouvrant sur les horizons à venir.

Les sessions scientifiques ont ensuite permis de revisiter quelques-unes des grandes questions de la géoscience contemporaine : la compréhension de la Critical Zone, le calibrage des modèles climatiques à partir de données paléoclimatiques, le rôle des sols dans l’adaptation au changement climatique, ou encore l’étude des sédiments anciens et de l’ADN sédimentaire. Parmi les intervenant·es marquants de cette première journée figuraient Jérôme Gaillardet, Myriam Khodri, Claire Chenu, Mark Wiesner, Stéphane Calmant et Ana Prohaska.

Le deuxième jour, l’attention s’est déplacée vers d’autres champs de recherche, de l’océan aux paysages, en passant par la paléoanthropologie et même l’exploration spatiale. Laurent Bopp, Rosalind Rickaby, Allistair Seddon, Bruno Maureille, Carole Petit, Joerg Schaefer, Mioara Mandea et Sanjeev Gupta ont partagé leurs perspectives sur la biogéochimie marine, l’évolution des paysages, les interactions entre climat et glaciers, la dynamique du champ magnétique terrestre et l’aventure martienne.

Chaque session a ainsi été l’occasion d’un double mouvement : d’un côté, un approfondissement scientifique rigoureux ; de l’autre, une ouverture interdisciplinaire, qui a donné corps à l’idée que la recherche ne peut se penser isolément. Les grands enjeux environnementaux appellent des regards croisés et des démarches collectives, ce que ce symposium a incarné avec force.

La commémoration officielle : dialogue, engagement et perspectives

Le 29 août, partenaires institutionnels, tutelles, élus et acteurs locaux ont célébré officiellement les 30 ans du laboratoire. La matinée a commencé par des discours officiels de Lucilla Benedetti et Daniel Nahon, Arnaud Mercier (Métropole Aix-Marseille) et des représentants des cinq tutelles. Daniel Nahon a marqué les esprits avec sa phrase : « Penser en scientifique et agir en citoyen », rappelant que la recherche s’inscrit dans une responsabilité collective et sociétale.

La table ronde « Paroles de science(s) : quelles recherches pour affronter les crises et penser l’avenir ? », animée par Maud Devès et réunissant Nathalie Blanc, Claudie Haigneré, Alexis Licht et Nicolas Roche, a prolongé cette réflexion. Elle a interrogé le rôle des sciences dans un monde traversé par des crises multiples. Plus largement, les échanges ont mis en évidence que la transition écologique ne se vit pas de la même manière selon les groupes sociaux, et que l’action scientifique doit tenir compte de cette diversité de réalités et de capacités d’engagement.

En clôture, la fresque murale « Space & Time » de Hitnes a été inaugurée lors du cocktail. Monumentale par ses 124 m², cette œuvre désormais permanente symbolise les échelles spatiales et temporelles sur lesquels portent les recherches du CEREGE.

Revivez les conférences du symposium et la table ronde !

Expositions et engagements scientifiques

Tout au long des célébrations, deux expositions sont venues enrichir la découverte du CEREGE.

La première, une frise chronologique conçue sous la direction de Bruno Hamelin, retrace 30 ans de recherches et d’innovations et restera désormais visible en permanence au laboratoire.

La seconde mettait à l’honneur les doctorants, qui ont présenté leurs travaux sous forme d’affiches détournant les codes du cinéma, mêlant humour et sciences.

Ces dispositifs illustrent la place centrale accordée à la valorisation de la recherche, à la transmission des savoirs et à la mise en lumière des jeunes scientifiques — véritables forces vives et avenir du CEREGE.

Vers l’avenir : science et société

Depuis 1995, le CEREGE développe une recherche de pointe sur les grands enjeux environnementaux : climat, eau, ressources, pollutions, risques naturels et matériaux critiques. Rattaché à Aix-Marseille Université, au CNRS, à l’IRD, à INRAE et au Collège de France, le laboratoire rassemble aujourd’hui plus de 200 membres et bénéficie d’un rayonnement national et international.

Ces 30 ans ont été l’occasion de célébrer une , mais aussi de rappeler que la recherche est un engagement : préparer l’avenir avec et pour la société, répondre aux crises environnementales, nourrir les débats et former les scientifiques de demain.