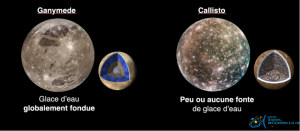

Callisto et Ganymède, deux grandes lunes glacées de Jupiter, intriguent les scientifiques depuis des décennies. Bien qu’elles soient voisines et de taille comparable, leurs structures internes semblent étonnamment différentes. Les données de la mission Galileo révèlent que Ganymède, la plus grande lune du Système solaire, se serait complètement différenciée en un noyau métallique, un manteau rocheux et une croûte de glace. À l’inverse, Callisto aurait conservé une structure interne seulement partiellement différenciée, composée d’un mélange relativement homogène de roche et de glace.

Une équipe incluant des chercheurs CNRS Terre & Univers (voir encadré) avance une hypothèse inédite : cette divergence aurait émergé dès la phase de formation, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des événements ultérieurs majeurs.

En simulant les processus d’accrétion dans le disque de gaz et de poussière entourant Jupiter, les chercheurs ont développé un modèle d’évolution thermique prenant en compte l’ensemble des sources de chaleur : le chauffage radiogénique associé aux radionucléides à courte durée de vie, la chaleur produite par les impacts durant l’accrétion, ainsi que le rayonnement thermique du disque circumjovien. Les résultats de cette étude suggèrent que la dichotomie observée entre Ganymède et Callisto pourrait s’expliquer naturellement par des conditions de formation similaires, en supposant une composition identique et une même distribution de tailles d’impacteurs. Leurs simulations montrent que Ganymède aurait atteint très tôt, lors de sa formation, les températures nécessaires à une fusion globale, tandis que Callisto, formée dans une région plus froide du disque, n’aurait pas franchi le seuil de fusion de la glace d’eau, bien qu’elle ait pu incorporer une part importante d’impacteurs de grande taille.

L’étude met en évidence que des différences subtiles, comme la température locale au sein du disque ou la position orbitale par rapport à Jupiter, peuvent suffire à expliquer des trajectoires évolutives radicalement distinctes. Ganymède, plus massive et formée plus près de Jupiter, a été exposée à des impacts plus énergétiques et à un environnement plus chaud, conditions suffisantes pour déclencher une fusion globale. Callisto, accrétée plus loin dans une région plus froide, a conservé ainsi une structure peu différenciée. Ces conclusions remettent en cause l’hypothèse dominante selon laquelle cette dichotomie résulterait de processus secondaires, tels que des bombardements tardifs ou des effets de marée liés à des résonances orbitales. La mission européenne JUICE, attendue dans le système jovien en 2031, jouera un rôle clé pour tester ces hypothèses grâce à des mesures gravitationnelles de haute précision lors de ses survols programmés de Callisto.