Dans le but de mieux appréhender notre futur, une équipe internationale, dans le cadre du consortium de recherche « VeWA » et dans laquelle le CNRS Terre & univers est impliqué (voir encadré), explorent les anciennes périodes chaudes de l’histoire de la Terre. Leur étude montre qu’une augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère il y a 56 millions d’années a entraîné un changement brutal des précipitations et de la végétation en Asie centrale.

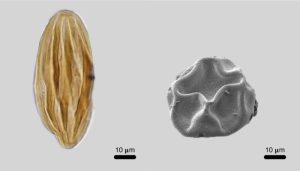

Afin de reconstituer les régimes de précipitations de la période chaude du début du Paléogène, les chercheurs ont combiné leur expertise pour développer une approche multi-proxy innovante dans laquelle ils ont combiné du pollen et des spores fossiles ainsi que des données géochimiques provenant de sols fossiles. Au cours de l’événement hyperthermal étudié, les précipitations ont temporairement doublé en raison des températures plus élevées et la steppe régionale a été remplacée par un paysage forestier. Les sols se sont asséchés en hiver, ce qui signifie que, contrairement aux attentes, la plupart des précipitations sont tombées pendant la période estivale – ce qui est comparable à la mousson moderne.

Les scientifiques associent cet évènement hyperthermal au maximum de température du paléocène/éocène, une phase de réchauffement de la planète associée à une augmentation considérable des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et les océans de la Terre. Au cours de cette période, la température globale a augmenté en moyenne de six degrés Celsius en l’espace de quelques milliers d’années. Leurs recherches montrent qu’en Asie cet évènement s’est accompagné de conditions exceptionnellement humides et à une expansion des précipitations vers l’intérieur des terres, qu’ils ont appelée proto-mousson. Ce travail fournit des informations paléoclimatiques sur le climat de l’Asie centrale d’une réponse abrupte et non linéaire des moussons asiatiques aux conditions extrêmes de l’effet de serre et mettent en évidence la possibilité de changements brusques dans le cadre d’un réchauffement planétaire futur. Le réchauffement actuel impose des températures extrêmes et une sécheresse accrue sur la steppe d’Asie centrale, ainsi que sur sa flore et sa faune fragiles, qui sont déjà menacées par l’utilisation anthropique des sols. Des changements abrupts encore plus spectaculaires sont attendus si les températures continuent d’augmenter.