- Un pic de radiocarbone atmosphérique sans précédent a été mesuré dans les cernes d’arbres subfossiles découverts dans les Alpes françaises (région de Gap) datés d’il y a 14300 ans.

- Cette augmentation brutale du radiocarbone dans l’atmosphère a été probablement causée par une éruption solaire exceptionnelle, la plus grande jamais identifiée.

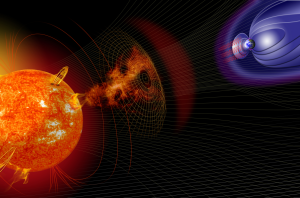

- Des éruptions solaires similaires seraient aujourd’hui catastrophiques pour notre société moderne, anéantissant les systèmes satellitaires et les réseaux électriques, détruisant les télécommunications et engendrant des dégâts aux coûts exorbitants.

- Pour le futur, il est crucial de comprendre ces phénomènes solaires pour mieux nous préparer et tenter d’atténuer leurs effets sur nos sociétés dépendantes des infrastructures technologiques avancées.

Les variations de l’activité solaire peuvent avoir un impact sur le climat de la terre, mais elles peuvent aussi engendrer de graves risques technologiques. En libérant d’importantes quantités de particules et d’ondes électromagnétiques, les éruptions solaires peuvent détruire les réseaux d’électricité, de télécommunication et notamment les satellites de navigation GPS, paralysant ainsi les transports aériens, maritimes et terrestres.

Les mesures systématiques de l’activité solaire ont commencé au début du XVIIe siècle, avec l’observation des taches solaires à l’aide de lunettes astronomiques. Dès le XIXe siècle, les astronomes ont montré que l’activité solaire fluctue selon des cycles de 11 ans et que son intensité peut connaître des baisses durant plusieurs décennies, comme le minimum de Maunder (1645-1715). Au cours du siècle dernier, les enregistrements des taches solaires ont été complétés par d’autres données provenant d’observatoires terrestres, de sondes spatiales et de satellites. Cependant, ces enregistrements instrumentaux à court terme sont insuffisants pour documenter et comprendre le comportement du soleil et prévoir son activité future. Les isotopes cosmogéniques tels que le carbone-14 (14C) dans les cernes d’arbres et le béryllium-10 (10Be) dans les glaces polaires sont produits dans la haute atmosphère par le rayonnement cosmique modulé par l’activité solaire. Ces isotopes sont en fait les meilleurs indicateurs pour reconstituer l’activité solaire avant la période des mesures instrumentales.

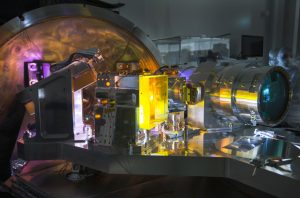

Cette nouvelle étude, impliquant trois équipes de recherches, se base sur l’analyse de la teneur en 14C d’arbres subfossiles découverts dans les Alpes françaises du sud. Depuis 25 ans, l’IMBE réalise des campagnes de terrain régulières le long des rivières et torrents de la région de Gap et a rassemblé à Aix en Provence une collection exceptionnelle de troncs subfossiles parfaitement préservés. Leur étude dendrochronologique a permis de bâtir des chronologies flottantes couvrant les 15000 dernières années. Parmi elles, la chronologie du torrent du Drouzet couvre la période 14400-13700 cal BP (années calendaires avant le présent, celui-ci étant défini en 1950 de notre ère). La mesure de la teneur en 14C des cernes de croissance annuels de cette chronologie a été réalisée grâce au spectromètre AixMICADAS de l’unité radiocarbone du CEREGE. Cette unité inaugurée en 2016 produit des résultats précis et fiables, ce qui a été confirmé en 2020 et en 2023 dans le cadre d’intercomparaisons internationales spécifiques sur la datation du bois.

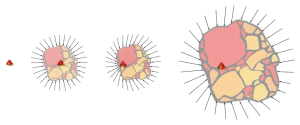

Les chercheurs ont découvert un pic de 14C remarquable qui a eu lieu au sein d’une seule année entre 14300 et 14299 ans cal BP. En comparant ces résultats avec les enregistrements de 10Be dans les carottes de glace du Groenland grâce à des calculs de modélisation du cycle du carbone effectués au CEREGE et à une analyse statistique sophistiquée réalisée à l’Université de Leeds au Royaume-Uni, les chercheurs attribuent cette anomalie de 14C à une éruption solaire d’une ampleur exceptionnelle, la plus importante jamais enregistrée. De plus, une autre anomalie avec une durée plus longue est détectée entre 14000 et 13900 ans cal. BP. Elle peut être attribuée à un phénomène solaire de type Maunder lié à la modulation des particules cosmiques galactiques par le champ héliomagnétique.

Les recherches antérieures avaient permis de détecter neuf anomalies du 14C probablement liées à des éruptions solaires majeures durant les 15000 dernières années. Parmi elles, les plus importantes datent de 774 de notre ère ainsi que de 660, 5259 et 7176 avant notre ère. L’événement solaire de 14300 cal BP découvert par cette nouvelle étude est d’intensité nettement supérieure. Il est 10 à 100 fois plus intense que les tempêtes solaires connues pour la période instrumentale, comme le célèbre événement de Carrington en 1859 qui a provoqué des perturbations majeures dans les réseaux de télégraphe et des aurores boréales jusqu’à des latitudes proches de l’équateur, ou encore celui de mars 1989 qui avait plongé la province de Québec au Canada dans le chaos pendant plusieurs heures.

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de l’histoire de l’activité solaire et de ses impacts sur la Terre. Elle illustre également le rôle crucial que jouent les archives naturelles telles que les cernes d’arbres dans la recherche scientifique moderne. Les implications de ces résultats pour notre compréhension du climat et notre capacité à prévoir les événements solaires futurs sont fascinantes et suscitent un intérêt croissant dans la communauté scientifique et le grand public.

Les recherches sur le radiocarbone au CEREGE d’Aix-en-Provence (UMR Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, INRAE, Collège de France) sont soutenues par le Collège de France et l’Agence Nationale de la Recherche (EQUIPEX ASTER-CEREGE, projets ANR CARBOTRYDH et MARCARA).