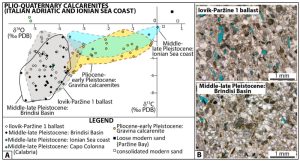

Une équipe interdisciplinaire incluant des scientifiques du CNRS a analysé le lest de l’épave du navire romain Ilovik-Paržine 1, trouvée en 2016 dans la baie de Paržine, sur la côte de la petite île croate d’Ilovik, en mer Adriatique. L’analyse des roches carbonatées a révélé qu’elles provenaient probablement de la région de Brindisi, en Italie. Cette découverte suggère que le navire a été construit dans un chantier naval de cette ville antique ou de ses environs. Les résultats ont été publiés dans Journal of Archaeological Science: Reports.

Entre 2018 et 2022, les fouilles menées par le Croatian Conservation Institute de Zagreb et le CCJ (programme « Adriboats ») ont révélé que le navire, mesurant environ 21,5 mètres de long et 6,5 mètres de large, transportait du bois et des amphores à vin. Les datations au radiocarbone et la typologie des céramiques ont établi une date du naufrage entre 170 et 130/120 av. J.-C.

Les analyses sédimentologiques, pétrographiques, micropaléontologiques et géochimiques des roches du lest ont montré que la quasi-totalité du lest est constituée de calcarénites quartzeuses, d’âge Pléistocène1 supérieur, déposées en milieu marin côtier. Une mission de terrain visant à analyser les formations marines du Pléistocène des côtes adriatiques et ioniennes de l’Italie a permis une comparaison directe avec les roches du lest.

La grande homogénéité de la composition du lest du navire suggère qu’il s’agit d’un lest permanent, chargé lors de la construction du navire dans un chantier naval à Brindisi ou dans un port voisin. Une seconde hypothèse serait de considérer Brindisi, ou un port voisin, comme port d’attache permanent de ce navire, d’où le volume de lest était ajusté avant chaque voyage. Le lieu du naufrage indique que le navire se dirigeait probablement vers une ville du nord de l’Adriatique comme l’importante colonie d’Aquilée.