Une équipe de recherche internationale a démontré que 70% de l’ensemble des chutes de météorites répertoriées sont issues de trois jeunes familles d’astéroïdes (Karin, Koronis et Massalia), nées de collisions qui se sont produites il y a 5.8, 7.5 et environ 40 millions d’années dans la ceinture principale d’astéroïdes. Plus particulièrement, la seule famille de Massalia a été identifiée comme la source de 37% des météorites répertoriées.

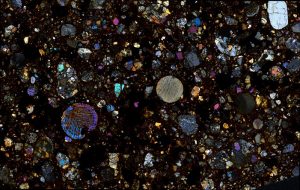

Alors que plus de 70 000 météorites sont répertoriées, seulement 6% d’entre elles pouvaient jusqu’alors être clairement identifiées grâce à leur composition (achondrites) comme provenant de la Lune, de Mars ou de Vesta, l’un des plus gros astéroïdes de la ceinture principale. L’origine des 94% autres météorites, majoritairement des chondrites ordinaires2 , restait jusqu’alors non-identifiée.

Pourquoi ces trois jeunes familles sont-elles les sources d’autant de météorites ?

Cela s’explique par le cycle de vie des familles d’astéroïdes. En effet, les jeunes familles se caractérisent par une abondance de petits fragments résiduels des collisions. Cette surabondance favorise les risques de collisions entre les fragments et, couplée à leur grande mobilité, leurs sorties de la ceinture, potentiellement en direction de la Terre. Les familles d’astéroïdes issues de collisions plus anciennes sont au contraire des sources de météorites « taries ». Les petits fragments qui les composaient auparavant en abondance se sont naturellement érodés jusqu’à disparaître après quelques dizaines de millions d’années du fait des collisions successives et de leur évolution dynamique. Ainsi, Karin, Koronis et Massalia sont inévitablement vouées à cohabiter avec de nouvelles sources de météorites issue de collisions plus récentes et, à terme, à leur céder la place.

Une méthode pour retracer l’arbre généalogique des météorites et astéroïdes

Cette découverte historique a été permise grâce à un relevé télescopique de la composition de toutes les grandes familles d’astéroïdes dans la ceinture principale, combinée à des simulations numériques de pointe de l’évolution collisionnelle et dynamique de ces grandes familles. Cette approche a été étendue à l’ensemble des familles de météorites, révélant également les sources principales des chondrites carbonées et de certaines achondrites qui viennent s’ajouter à celles provenant de la Lune, de Mars ou de Vesta.

Dorénavant, avec ces travaux, c’est l’origine de plus de 90% des météorites qui est identifiée.

En outre, cette méthode a permis aux scientifiques de retracer l’origine des astéroïdes de taille kilométrique (taille qui menace la vie sur Terre). Ces objets sont la cible privilégiée de nombreuses missions spatiales (NEAR Shoemaker, Hayabusa1, Chang’E 2, Hayabusa2, OSIRIS-Rex, DART, Hera, etc.). En particulier, il apparait que les astéroïdes Ryugu et Bennu, récemment échantillonnés par les missions Hayabusa2 (de l’agence d’exploration aérospatiale japonaise ou JAXA) et OSIRIS-REx (de la NASA), et actuellement étudiés dans les laboratoires du monde entier, en France en particulier, proviennent du même astéroïde parent dont la famille de Polana est issue.

Néanmoins, l’origine des dix derniers pourcents de météorites répertoriées restent non-identifiée. Pour y remédier, l’équipe prévoit de poursuivre les recherches en se focalisant cette fois sur la caractérisation de l’ensemble des familles jeunes dont on sait que la naissance ne remonte pas à au-delà de 50 millions d’années.

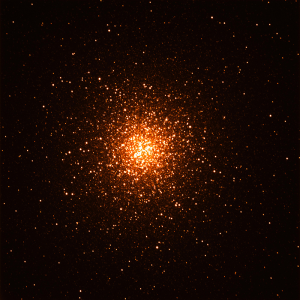

Crédit : Jérôme Gattacceca, CNRS, CEREGE

Crédit : Jérôme Gattacceca, CNRS, CEREGE