INRAE et le CNRS ont conduit une étude sur 150 prairies en zone tempérée pour identifier les seuils écologiques à partir desquels les changements dans la biodiversité sont si importants qu’ils mènent vers un dysfonctionnement global de ces écosystèmes. L’étude analyse conjointement sur 13 années la biodiversité végétale, les pratiques agricoles ainsi que les données climatiques. Les résultats, publiés dans Nature Ecology & Evolution, montrent qu’au-delà d’une fertilisation de 80 kg d’azote par hectare et par an, les espèces prairiales perdent leur capacité à coexister. Cela dégrade de manière abrupte la diversité et le fonctionnement de ces prairies, les rendant extrêmement vulnérables aux aléas climatiques. La connaissance de ce seuil permettrait aux agriculteurs d’ajuster leurs pratiques afin de trouver un équilibre entre usages des prairies et services écosystémiques rendus et de maintenir un haut degré de stabilité des prairies face aux aléas climatiques.

Climat

Edouard Bard élu membre de la German National Academy of Sciences Leopoldina

Pourquoi l’eau de la grotte Cosquer reste sous le niveau de la mer ?

La conservation des grottes ornées dépend fortement des flux d’air dans le réseau karstique et à travers la roche environnante. Les flux d’air sont régis par le gradient de pression et influencés par la forme des conduits karstiques et la perméabilité du massif de roches carbonatées.

La grotte Cosquer est une grotte ornée du paléolithique supérieur, à moitié submergée dans un karst côtier, où la conservation dépend également des niveaux d’eau reliés à la mer.

Les données hydroclimatiques, telles que la pression et la température de l’air et le niveau de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la grotte, ont été mesurées pendant plusieurs années afin d’identifier les principaux processus régissant les variations du niveau de l’eau, les flux d’air et le renouvellement de l’air. Les données montrent un comportement inhabituel pour un karst : la pression de l’air dans le karst est presque toujours supérieure à la pression atmosphérique.

Par conséquent, le niveau de l’eau dans la grotte est inférieur au niveau de la mer. Les variations quotidiennes de la marée permettent d’évaluer le volume de la grotte au-dessus du niveau de l’eau. Bien que l’air de la grotte soit confiné par la roche et l’eau de mer, il y a également des entrées d’air externes lors de courts événements de pressurisation liés aux vagues qui peuvent produire et forcer des bulles d’air à s’écouler le long des fissures ouvertes sous-marines ou des conduits karstiques à l’intérieur du massif.

De plus, la perméabilité effective des roches carbonatées à l’air à l’échelle du massif est déduite de la diminution de la pression de l’air dans la grotte au cours de la saison estivale en appliquant la loi de Darcy dans un milieu partiellement saturé.

Six années de données montrent que la perméabilité varie d’une année à l’autre et en fonction des précipitations cumulées au cours du printemps et de l’été. Les années les plus sèches sont corrélées avec une perméabilité plus élevée, une diminution plus rapide de la pression de l’air dans la grotte et une augmentation plus rapide du niveau d’eau.

À l’avenir, dans le contexte du changement climatique, une perturbation de la perméabilité de la roche est donc attendue dans les grottes proches de la surface, ce qui aura un impact sur les flux d’air dans les grottes ornées et pourrait altérer leur fragile stabilité hydroclimatique.

Olivier Sulpis, parmi les 7 lauréats de la bourse européenne Starting Grant 2024 en Provence

Liste des 7 lauréats Starting hébergés par le CNRS en Provence :

- Hugo Bisio Sabaris, chargé de recherche au laboratoire Information génomique et structurale (IGS)1

- Fanny Cazettes, chargée de recherche à l’Institut de neurosciences de la Timone (INT)1

- Isabelle Dautriche, chargée de recherche au Centre de recherche en psychologie et neurosciences (CRPN)1

- Maud Gratuze, chargée de recherche à l’Institut de neurophysiopathologie (INP)1

- Baptiste Libé-Philippot, chargé de recherche à l’Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM)1

- Ashleigh Shannon, chargée de recherche au laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques (AFMB)1

- Olivier Sulpis, chargé de recherche au Centre de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement (CEREGE)2

Projet Deep-C : Deep-sea carbonates under pressure: mechanisms of dissolution and climate feedback

Portrait

Olivier Sulpis a obtenu son doctorat en géochimie aquatique à l’Université McGill, à Montréal. Il a ensuite travaillé aux Pays-Bas, à l’Université d’Utrecht en tant qu’associé de recherche. Il est spécialiste de la dissolution des sédiments marins à l’Anthropocène. Cette dissolution sera le principal puits du CO2 d’origine humaine d’ici 100 à 1000 ans. Ses travaux ont permis de comprendre et anticiper le lien entre sédiments et CO2 et ont accompagné l’explosion de l’intérêt pour les méthodes de captation du CO2 basées sur l’accélération des puits de carbone naturels. En parallèle de ses recherches fondamentales, Olivier Sulpis a travaillé avec plusieurs organisations internationales implémentant des méthodes d’alcalinisation de l’océan dans le but d’en augmenter sa capacité à capter du CO2, ou encore des nouvelles sources d’énergie renouvelable en mer. Olivier Sulpis enseigne à Aix-Marseille Université, afin de donner aux jeunes générations les outils nécessaires pour accélérer la transition énergétique et environnementale. En parallèle du projet Deep-C, Olivier Sulpis est coresponsable d’un groupe de travail auprès du Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité portant sur les gastéropodes marins, ainsi que d’un groupe de travail auprès du Conseil maritime européen portant sur l’évaluation des techniques de captation du CO2 par l’océan.

Projet Deep-C (Horizon Europe – ERC StG 101162777)

Deep-sea carbonates under pressure: mechanisms of dissolution and climate feedback

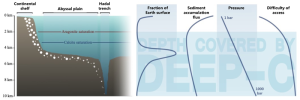

Alors que la crise du changement climatique s’amplifie, il est impératif de comprendre et d’atténuer les flux de dioxyde de carbone (CO2). Un aspect moins connu et pourtant important de cette crise réside dans le rôle des vastes étendues de sédiments marins qui recouvrent les deux tiers de la surface de la Terre. Un élément clé de ces sédiments est le carbonate de calcium (CaCO3), une famille de minéraux qui constitue les coquilles et les squelettes des organismes marins. Les émissions de CO2 entraînent une acidification des océans, déclenchant la dissolution du CaCO3 qui, à son tour, neutralise le CO2, agissant comme un puits de CO2 crucial sur des échelles de temps millénaires. Cependant, les mécanismes et le rythme de cette dissolution restent inconnus en raison de la complexité liée aux hautes pressions de l’océan profond et aux communautés bactériennes méconnues qui interviennent dans le processus de dissolution. Le projet Deep-C vise à comprendre la dissolution du CaCO3 en eaux profondes, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus approfondie et à une atténuation potentielle des impacts du changement climatique. En se concentrant sur les domaines abyssal et hadal (domaine des fosses océaniques), cette recherche innovante vise à dévoiler la nature et le taux de dissolution du CaCO3 à l’aide de réacteurs expérimentaux à haute pression. Ces réacteurs, qui simulent la pression et la température des environnements en eaux profondes, constituent une alternative fiable aux études sur le terrain. Grâce à l’intégration de capteurs de pointe et à l’utilisation de techniques avancées d’imagerie du CaCO3, nous générerons des données précises et continues sur les processus biogéochimiques en cours. En hébergeant des cultures bactériennes dans les réacteurs, à côté de grains de CaCO3 naturels, ce projet permettra d’approfondir les mécanismes de dissolution. Les résultats obtenus devraient permettre d’affiner un modèle biogéochimique global, et ainsi favoriser une meilleure compréhension du rôle de l’océan dans la séquestration du carbone et faire avancer les efforts mondiaux en vue d’une atténuation efficace du changement climatique.

Préservation du CaCO3 dans les sédiments marins et position des horizons de saturation en aragonite et en calcite en fonction de la profondeur de l’eau. Les formes blanches représentent des grains de CaCO3.

Paléosciences : des révélations fossiles à l’interface entre climat et environnement

Notre existence se résume à un petit grain du sablier de la vie de la planète Terre et il va sans dire que depuis son existence son climat est loin d’être resté statique. Au contraire, la Terre a oscillé entre des climats tempérés et inhospitaliers, des océans asséchés ou bien plus élevés et des continents redessinés à de multiples reprises. Il y a 20 000 ans, l’humain arpentait notamment les steppes européennes et il y avait du permafrost dans le Périgord.

Du fond de l’océan Atlantique aux glaciers de l’Antarctique, des grottes des Carpates roumaines à la barrière de corail australienne, notre planète regorge d’archives naturelles témoignant de climats ancestraux. Prélever, analyser, modéliser et interpréter cet héritage occupent les plus de 800 chercheurs qui composent la communauté multidisciplinaire des sciences paléo en France. « Un peu comme l’histoire aide à comprendre comment nous évoluons dans des sociétés, les paléosciences (paléoclimatologie et paléoenvironnement) aident à comprendre les changements de l’environnement dans lequel nous évoluons », présente Guillaume Leduc, paléo-océanographe au Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement1.

Exploiter notre héritage environnemental

Comment, alors que le premier thermomètre n’a été inventé qu’au XVIIe siècle, les chercheurs peuvent-ils tracer des courbes de température s’étalant sur plusieurs millénaires ? En fait, les chercheurs en paléo sont les champions de la mesure indirecte. « Nous utilisons des proxy, c’est-à-dire des éléments biologiques, géologiques, chimiques ou physiques qui sont sensibles aux changements climatiques et qui enregistrent des informations sur ces variations dans les archives géologiques », explique Guillaume Leduc.

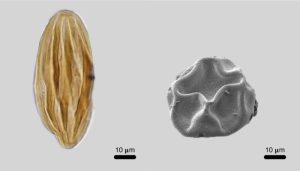

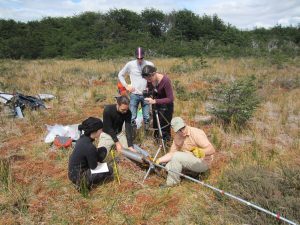

Ces archives sont notamment des carottes de sédiments, des échantillons cylindriques prélevés dans les fonds marins, lacustres ou terrestres lors de forages. Les paléoclimatologues y scrutent les concentrations en isotopes stables du carbone ou de l’oxygène, par exemple. L’étude de pollens fossiles aide également à reconstituer le couvert végétal de périodes anciennes. Les anthropologues analysent l’incorporation d’isotopes dans les os et les dents pour retracer les déplacements d’espèces et leurs diètes. Enfin, d’autres spécialistes regardent les stries des coraux, les anneaux de croissance des arbres ou encore la composition chimique des stalagmites.

L’ensemble de ces connaissances aide à reconstruire le puzzle des environnements passés et sont à l’origine de découvertes de grande ampleur. L’avènement des spectromètres de masse a, par exemple, permis de déceler les changements glaciaires et interglaciaires en regardant la chimie du plancton qui se dépose dans les fonds marins après sa mort. « Les sciences paléo ont aidé plus largement à la compréhension des événements abrupts, aux évolutions conjointes des gaz à effet de serre et des températures et plus largement aux transformations qui sont à l’œuvre dans le changement climatique actuel », ajoute Pascale Braconnot, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement2.

Regarder le passé pour comprendre le climat de demain

La Terre a un climat stable depuis environ 12 000 ans. Le passé, au contraire, est riche d’une diversité climatique sans égale. Les enregistrements du passé aident donc à identifier les mécanismes et les processus présents lors de changements climatiques importants. Ils permettent d’identifier des seuils critiques au-delà desquels le système climatique peut subir des transformations rapides et irréversibles. Par exemple : la fonte des calottes glaciaires ou le déclenchement de phénomènes extrêmes.

Les données des climats anciens sont aussi utilisées pour valider les modèles de climat qui prévoient les tendances futures. Depuis 1991, le Projet international d’intercomparaison des modèles paléoclimatiques permet de tester les modèles utilisés dans les projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il leur fait notamment simuler des temps longs ou des périodes précises telles qu’un maximum glaciaire ou le « Sahara vert » survenu au milieu de l’Holocène3.

« Ce travail est extrêmement important, car c’est la seule façon de tester la qualité d’un modèle sur des données indépendantes et en dehors du domaine et de la période dans lesquels il a été mis au point », explique Pascale Braconnot. Les chercheurs se sont ainsi rendus compte que des processus peu actifs dans le climat d’aujourd’hui pourraient avoir des rétroactions plus grandes à l’avenir.

Une communauté liée par le même objet

Les modèles de climat jouent aussi le rôle d’intégrateur de connaissances acquises par la communauté paléo. Ils créent un lien entre les échelles de temps et d’espace, jouant ainsi un rôle clé pour passer d’un climat global à l’étude de ses impacts environnementaux locaux.

Dans ce cadre, un intérêt grandissant est accordé aux liens entre les paléosociétés et les paléoenvironnements. En effet, l’humain est un maillon important de l’environnement du fait qu’il en est dépendant et qu’il peut perturber son équilibre. Toutes les grandes civilisations se sont notamment mises en place pendant une période relativement stable et tempérée. Toutefois, notre adaptation à l’environnement est aussi ce qui nous rend vulnérables à ses changements. Le lien émergent entre paléosciences et histoire est ainsi un des enjeux émergents de la communauté paléo. Il est notamment mentionné dans le livre blanc Paléoclimats et paléoenvironnements porté par l’Institut national des sciences de l’Univers qui fait l’état des lieux des forces et des faiblesses de cette discipline pour les décennies à venir.

Les défis à venir des sciences du passé

Le côté multidisciplinaire du paléoclimat et paléoenvironnement est présenté comme une force, mais il peut aussi être un frein à la visibilité de cette discipline. Cette capacité à toucher à tout fait ainsi écho à l’impression de n’entrer dans aucune case des grands programmes de recherche actuels. « Il n’y a pas de programmes fédérateurs en paléo. Il y en a sur le climat, sur l’environnement, etc. mais cela force notre communauté à œuvrer sur des temporalités et des moyens différents. Nous avons besoin de sortir de cette vision de la recherche en silo pour apporter davantage à la société », remarque Pascale Braconnot.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais les sciences du passé sont également pressées par le temps. Les glaciologues sont ainsi très investis dans des programmes visant à échantillonner les glaciers avant qu’ils ne fondent pour ne pas perdre le contenu de ces précieuses archives. De plus, même si « les réfrigérateurs sont pleins d’échantillons, comme s’amuse à dire Guillaume Leduc, l’océan Pacifique qui fait un tiers de la planète n’a quasiment pas été échantillonné. Il y a urgence, car c’est un lieu déterminant pour le climat ». Le Pacifique est notamment le siège de la variabilité El Niño qui renforce périodiquement le réchauffement actuel de la planète causé par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

Les données déjà collectées doivent également être mieux répertoriées. « Il est crucial de mettre en réseau toutes les bases de données existantes qui sont tout aussi éparses aujourd’hui que la communauté », défend Pascale Braconnot. Enfin, l’apport des paléosciences pour l’avenir ne doit pas être sous-estimé dans la quête aux solutions climatiques. Comprendre l’héritage de 5 milliards d’années qui a fait de la Terre une planète aussi accueillante à la vie sera déterminant pour œuvrer à sa préservation.

Asie centrale : changement brutal des précipitations et de la végétation il y a 56 millions d’années

Dans le but de mieux appréhender notre futur, une équipe internationale, dans le cadre du consortium de recherche « VeWA » et dans laquelle le CNRS Terre & univers est impliqué (voir encadré), explorent les anciennes périodes chaudes de l’histoire de la Terre. Leur étude montre qu’une augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère il y a 56 millions d’années a entraîné un changement brutal des précipitations et de la végétation en Asie centrale.

Afin de reconstituer les régimes de précipitations de la période chaude du début du Paléogène, les chercheurs ont combiné leur expertise pour développer une approche multi-proxy innovante dans laquelle ils ont combiné du pollen et des spores fossiles ainsi que des données géochimiques provenant de sols fossiles. Au cours de l’événement hyperthermal étudié, les précipitations ont temporairement doublé en raison des températures plus élevées et la steppe régionale a été remplacée par un paysage forestier. Les sols se sont asséchés en hiver, ce qui signifie que, contrairement aux attentes, la plupart des précipitations sont tombées pendant la période estivale – ce qui est comparable à la mousson moderne.

Les scientifiques associent cet évènement hyperthermal au maximum de température du paléocène/éocène, une phase de réchauffement de la planète associée à une augmentation considérable des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et les océans de la Terre. Au cours de cette période, la température globale a augmenté en moyenne de six degrés Celsius en l’espace de quelques milliers d’années. Leurs recherches montrent qu’en Asie cet évènement s’est accompagné de conditions exceptionnellement humides et à une expansion des précipitations vers l’intérieur des terres, qu’ils ont appelée proto-mousson. Ce travail fournit des informations paléoclimatiques sur le climat de l’Asie centrale d’une réponse abrupte et non linéaire des moussons asiatiques aux conditions extrêmes de l’effet de serre et mettent en évidence la possibilité de changements brusques dans le cadre d’un réchauffement planétaire futur. Le réchauffement actuel impose des températures extrêmes et une sécheresse accrue sur la steppe d’Asie centrale, ainsi que sur sa flore et sa faune fragiles, qui sont déjà menacées par l’utilisation anthropique des sols. Des changements abrupts encore plus spectaculaires sont attendus si les températures continuent d’augmenter.