Depuis la première découverte en 1995 d’une planète autour d’une étoile autre que le Soleil, plus de 5000 exoplanètes ont été détectées. Cependant, les planètes petites et légères en orbite loin de leur étoile restent rares et particulièrement difficiles à détecter. C’est la découverte d’une telle planète qui est annoncée aujourd’hui, autour de l’étoile HD88986. Ce type de détections mènera à celle de planètes jumelles de la Terre autour d’étoiles semblables au Soleil.

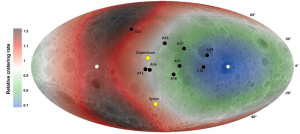

L’étude, menée par une équipe internationale dans laquelle le CNRS Terre & Univers est impliqué (voir encadré), repose sur des observations menées avec le spectroscope de haute précision SOPHIE à l’Observatoire de Haute-Provence. Elle utilise également des données des satellites observatoires TESS, CHEOPS et GAIA, ou du télescope Keck à Hawaii. Au final, plus de 25 ans d’observations sont combinées dans cette étude.

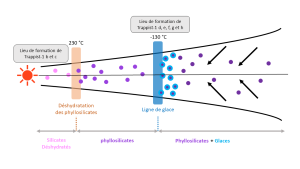

Le système HD88986 comprend tout d’abord une sous-Neptune froide. Elle a la période orbitale la plus longue (146 jours) parmi les petites exoplanètes connues avec des mesures précises de masse. Elle est seulement 17 fois plus massive et deux fois plus grosse que la Terre, et offre des perspectives intéressantes pour l’étude de son atmosphère. Ce système comprend également un compagnon massif et plus lointain, sur une orbite bien au-delà de celle de la sous-Neptune. L’ensemble constitue est un cas particulièrement intéressant pour mieux comprendre la formation et l’évolution des planètes.

Source : https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/decouverte-dun-systeme-extrasolaire-comprenant-une-sous-neptune-froide